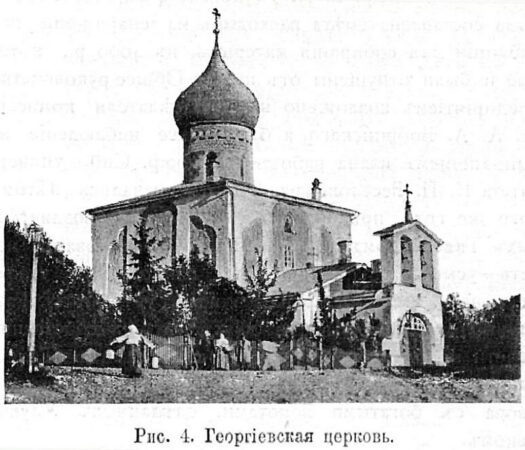

Псковские летописи сообщают о построении в 1494 году каменной церкви на взвозе Святого Георгия. Храм возвели на высоком берегу Великой, в Полонище, внутри стены Окольного города. Первое краткое описание церкви относится к 1763 году, когда по указу святейшего Синода производилась опись церквей и их вотчин. В это время церковь значится – “на полонище близ градских георгиевских ворот… Она каменная двухпрестольная с приделом во имя Петра- митрополита, с каменной колокольней. Главы обиты чешуею, кресты деревянные, обитые жестью”. Иконостасы в главной и придельной церквях были резными деревянными, золоченными “на Иордане”. Церковь была обнесена вокруг деревянной оградой. При церкви находился “казенный двор”, в котором располагались деревянные постройки: изба с сенями и “магазин “, в котором хранились казенные хлеба.

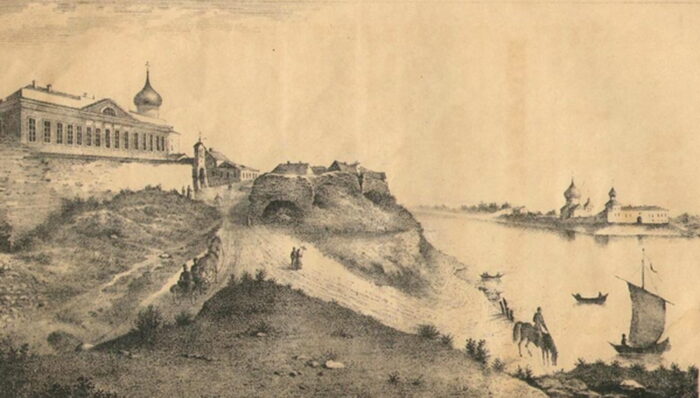

Георгиевская церковь, построенная близ крепостной стены, не раз была в центре боевых действий. Так, в 1612 году шведские отряды пытались через выбитые ими Взвозские ворота прорваться в город, но безуспешно. В 1615 году король Густав -Адольф, в начале своего наступления на Псков, хотел через эти ворота обманным путем проникнуть в город, но так же был прогнан псковичами.

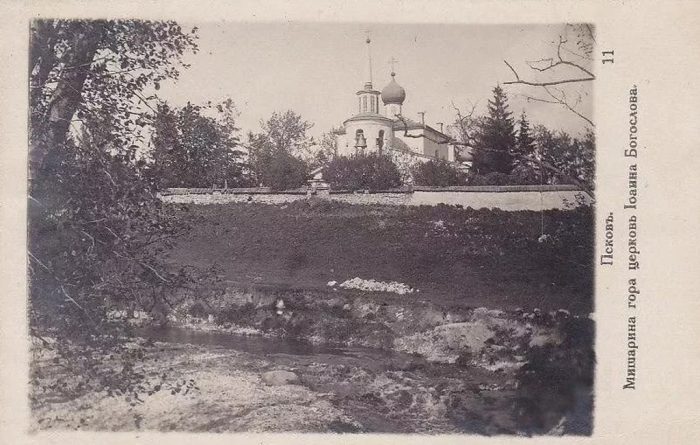

В 1786 году Георгиевская церковь приписана к Иоанно-Богословской Мишаринской церкви, с 1808 года приписана к Никольской церкви “Со Усохи”. В 1837 году ее передали Псковской мужской гимназии, в 1862 году опять приписали к Никольской “со Усохи”. В конце XIX века храм передали миссионерскому священнику для совершения богослужения для православных латышей. В 1898 года церковь сделана самостоятельною.

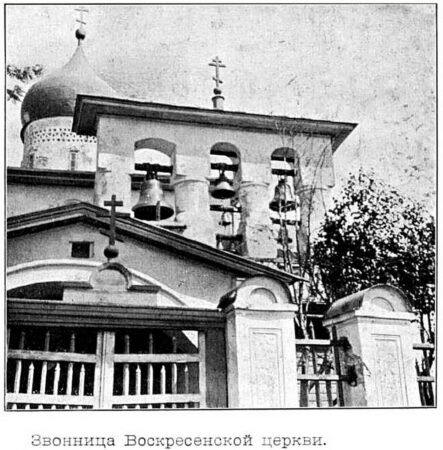

В течении XIX века, в ходе ремонтов и переделок, церковь постепенно меняла свой облик. В 1825 году разрушился и был убран северный придел. В 1831 году разобран придел с южной стороны, а звонница была устроена на паперти. Глава церкви, крытая ранее осиновым лемехом, в 1867 году была перекрыта железом. Иконостас в главном храме был 4-ярусным, резной золоченный червонным золотом с 39 иконами, среди которых были и иконы древнего письма.

Историк Николай Фомич Окулич-Казарин пишет, что в 1860 году, при устройстве набережной возле церкви, была разломана часть городской стены, а в ней обнаружился замурованный склеп с дубовым гробом. В нём оказался завернутый в саван скелет, до того истлевший, что части его легко уносились дуновением ветра. Предполагают, что это был некий Псковский затворник Иван, живший 22 года в городской стене, проводя дни в посте, молчании и молитве. Летопись упоминает о нем под 1616 годом: преподобный Иоанн, затворник Псково-Печерский, поселился в стене Пскова в 1594 году и в полном безмолвии прожил так 22 года, питаясь одной рыбой, без хлеба.

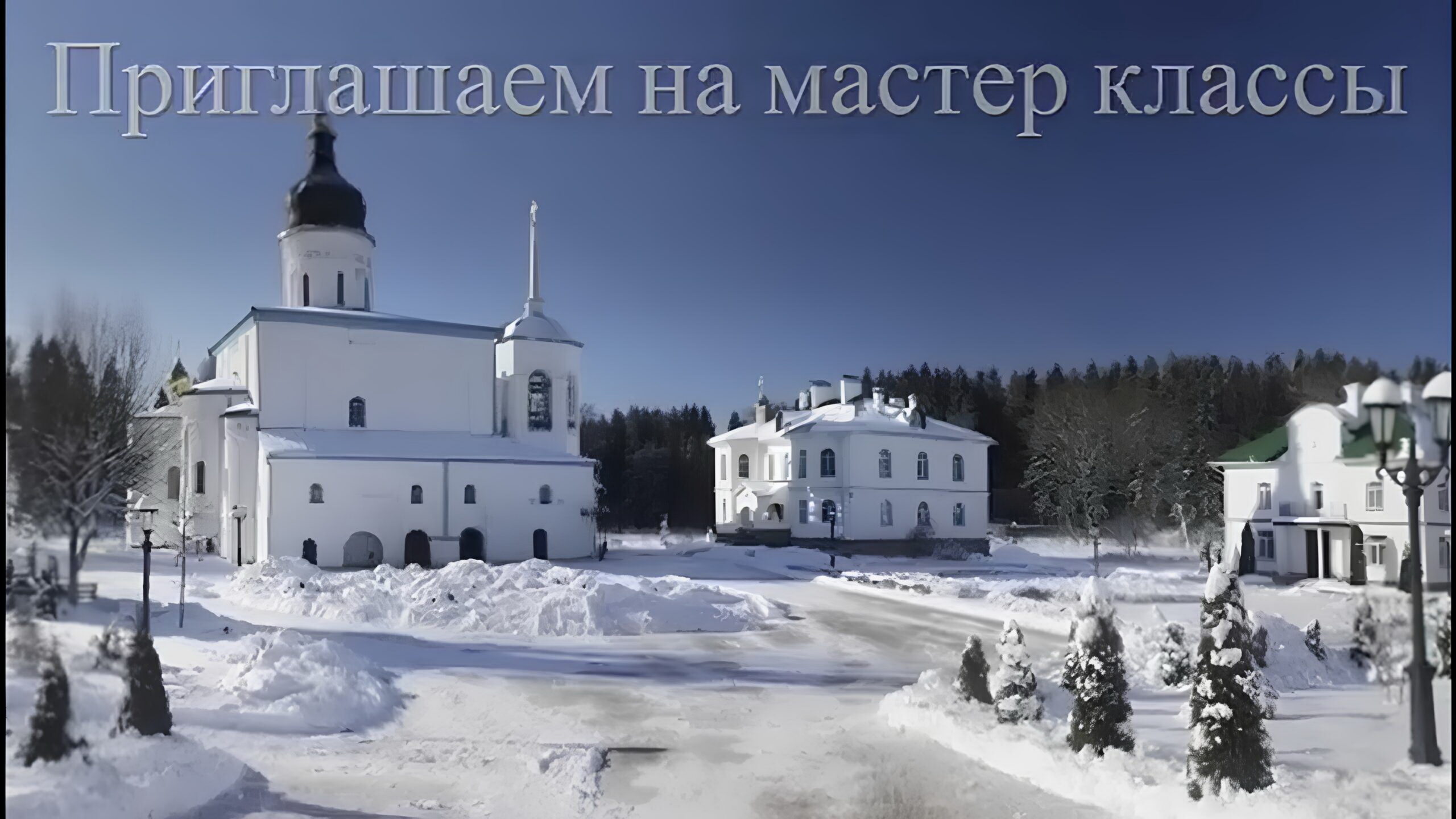

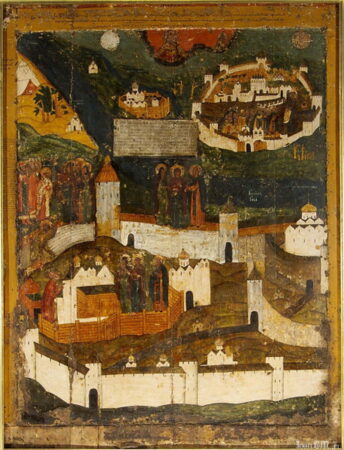

В 1923 году церковь была закрыта. Во время Великой Отечественной войны церковь была частично разрушена. В 1960 году постановлением Совета Министров РСФСР храм взят под охрану государства, как памятник республиканского значения. В 2004 году храм вернули Православной Церкви. В 2013-2016 годах сильно обветшавший храм был отреставрирован. Это великолепный памятник псковской школы архитектуры XV века. Церковь выложена из местной известняковой плиты на известковом растворе, обмазана и побелена. Четверик ее увенчан классической для Пскова луковичной формы главой на высоком, красивых пропорций барабане; три апсиды с востока и притвор с папертью с запада составляют характерную композицию.

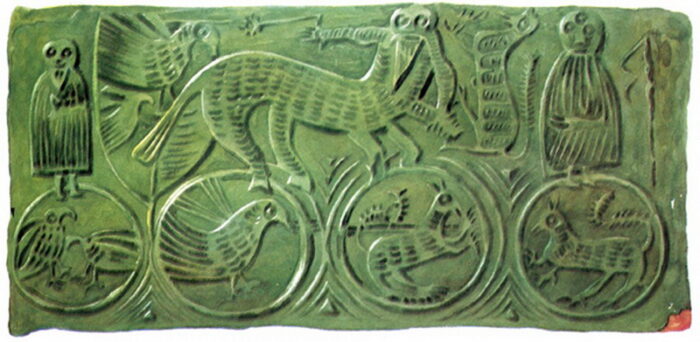

Барабан главки украшен узором геометрического характера: между рядами поребрика ряд с узором “бегунца” и аркатурный поясок. Между аркатурным пояском и тройным пояском сохранился пояс из зеленых глазурованных керамических изразцов, вмазанных в стену с орнаментом и фигурками, которые заполняют всю поверхность изразца: птицы, барсы, человеческие фигурки и “китоврас”, размахивающий палицей, древо с сидящими на нем птицами.

Барабан главки украшен узором геометрического характера: между рядами поребрика ряд с узором “бегунца” и аркатурный поясок. Между аркатурным пояском и тройным пояском сохранился пояс из зеленых глазурованных керамических изразцов, вмазанных в стену с орнаментом и фигурками, которые заполняют всю поверхность изразца: птицы, барсы, человеческие фигурки и “китоврас”, размахивающий палицей, древо с сидящими на нем птицами.

9 декабря 2015 года, в день освящения храма святого великомученика Георгия Победоносца в Киеве (1054 года), митрополит Псковский и Порховский Евсевий (Саввин) возглавил праздничный молебен и чин малого освящения восстановленного храма великомученика Георгия Победоносца (со Взвоза) города Пскова.

7 июля 2019 года на 43-й сессии Комитета Всемирного наследия в Баку была единогласно одобрена Российская номинация — серийный объект «Памятники Древнего Пскова». Древняя приходская церковь Георгия со Взвоза вошла в Псковский список памятников ЮНЕСКО.

Адрес: г. Псков, ул. Георгиевская, д. 1

Настоятель храма: иерей Дионисий Каминский

Контактный телефон: 8-911-695-80-01

Группа ВКонтакте: https://vk.com/georgysovzvozapskov

Через 100 лет, когда, по уничтожении Псковской независимости, торг был переведен на нынешние Губернаторскую и Гоголевскую улицы, вся эта часть города получила название «Нового торга». Вблизи находящихся здесь Петровских ворот в начале XVI века стояла какая-то «мотыльная гридница». Это название могло означать заведение, имеющее связь со свозом нечистот, ибо «мотыльня» означала свалочное место.

Через 100 лет, когда, по уничтожении Псковской независимости, торг был переведен на нынешние Губернаторскую и Гоголевскую улицы, вся эта часть города получила название «Нового торга». Вблизи находящихся здесь Петровских ворот в начале XVI века стояла какая-то «мотыльная гридница». Это название могло означать заведение, имеющее связь со свозом нечистот, ибо «мотыльня» означала свалочное место.

Долгие годы настоятелем храма был духовник Псковской епархии, митрофорный протоиерей Михаил Мельник.

Долгие годы настоятелем храма был духовник Псковской епархии, митрофорный протоиерей Михаил Мельник.