Приблизительно в 4 километрах от города Пскова при впадении реки Черёхи в Великую на правом берегу до середины XX века находился мужской монастырь святого великомученика и Целителя Пантелеймона (Дальнего или «в Бору»). Дальний Пантелеймонов монастырь был одним из древнейших Псковских монастырей, который по отдалённости от города относился к пустыням. Пустынями называли небольшие мужские монашеские общины, имевшие обычно не более одного храма.

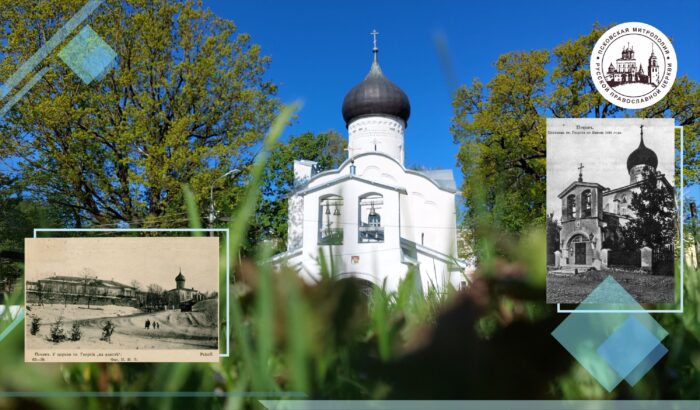

Ныне здесь находится восстановленная колокольня и домовый храм в честь святого великомученика и Целителя Пантелеймона, расположенный в здании бывшей школы псаломщиков.

Монастырь назывался «дальним» в отличие от Пантелеимонова монастыря ближнего или на Красном дворе, находившегося на бывшей Покровской улице (Карла Либкнехта – ныне Воеводы Шуйского), недалеко от Покровской башни.

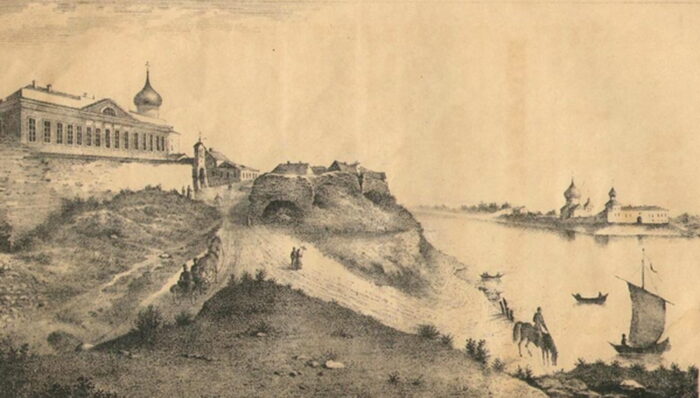

Название же «в Бору» указывает на обилие лесов, от которых теперь и признака не осталось. По отдаленности своего положения монастырь принадлежал к так называемым пустынным.

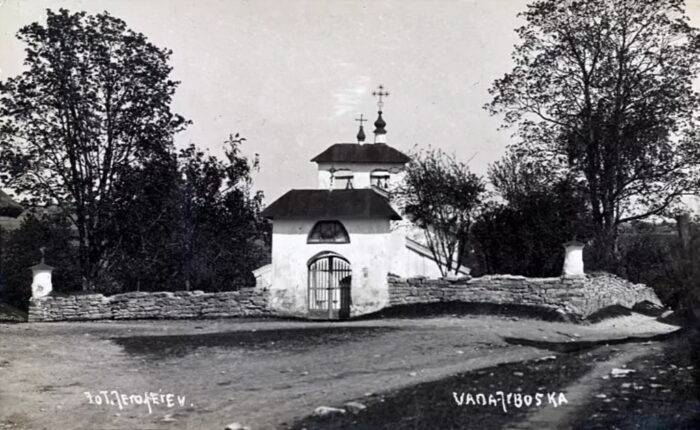

Вид Пантелеймонова монастыря в начале XX века

Летопись упоминает о нем трижды: в 1341 году Псковский князь Александр Всеволодович разгневался на Псковичей и уехал из Пскова; Псковичи же ехали за ним до самого Пантелеймона, упрашивая его остаться. В 1396 году от образа Пресвятой Богородицы в Пантелеимонове монастыре текли слезы. В 1450 году Псковичи встречали у этого монастыря владыку Евфимия.

В 1581 году монастырю выпала печальная участь: близ него расположился стан Батория и, конечно, обители Пантелеймоновский монастырь в г. Пскове пришлось немало вынести всякого горя от этого соседства…

В 1596 году царь Феодор Иванович отдал монастырь Псковскому епископу Геннадию, и с тех пор обитель считалась загородным архиерейским домом.

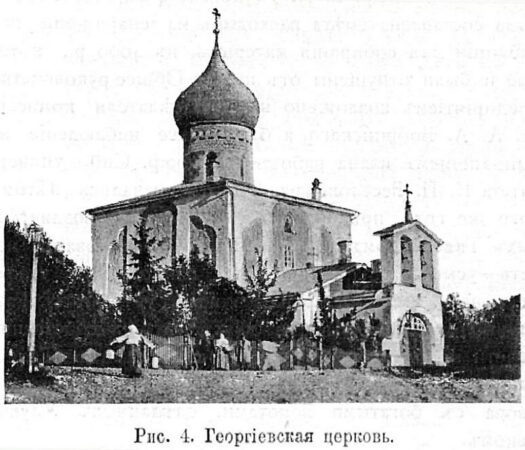

Из монастыря было взято много харатейных книг XIII и XIV веков в Московскую Патриаршую библиотеку, где они и сохраняются с надписями сего монастыря. Впоследствии он был упразднен, и от него осталась только одна церковь, да и та в 70-х годах XIX века пришла почти в полное разрушение, так что в ней и служб никаких не производилось.

Благодаря энергии и щедрости тогдашнего губернатора М. Б. Прутченко, церковь была восстановлена. Ее отремонтировали стараниями губернатора и епископа Псковского и Порховского Нафанаила и освятили в 1883 году к престольному празднику храма, отмечавшемуся 27 июля по старому стилю.

Митрополит Арсений (Стадницкий), иеродиакон Алексий (Симанский) – будущий патриарх – в Пскове. 1904 год. Снимок на берегу реки Черёха на фоне монастыря Пантелеймона Дальнего

В 1904-1905 годах по инициативе и на деньги псковского архиепископа Арсения (Стадницкого) на территории монастыря было построено здание школы псаломщиков. 1 октября 1905 года церковно-певческая «Арсеньевская» школа псаломщиков была открыта.

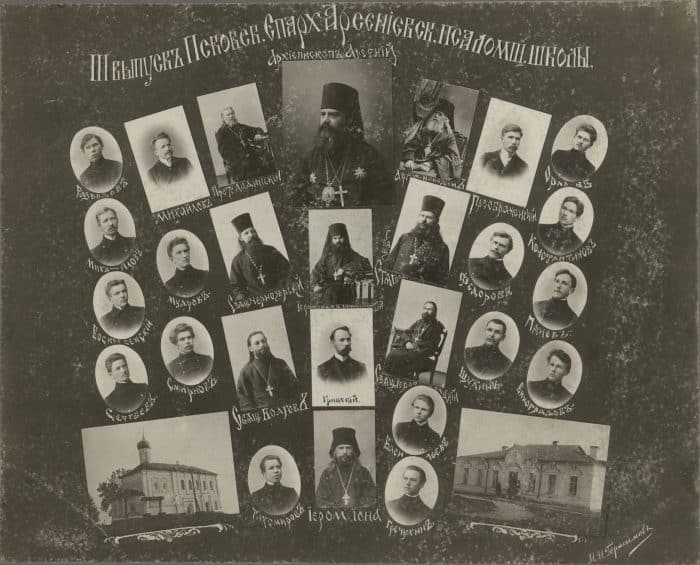

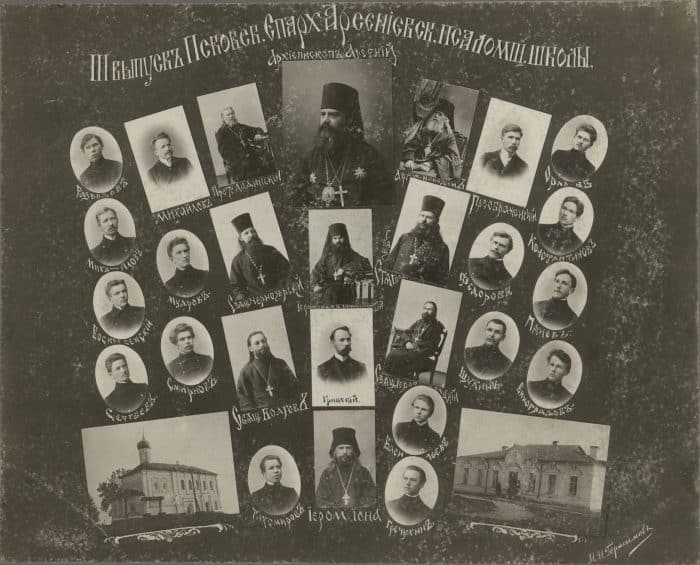

Учащиеся и преподаватели Псковской епархиальной Арсениевской псаломщицкой школы. III выпуск

24 августа 1923 было принято первое постановление о закрытии церкви святого Пантелеймона. В октябре 1923 года было принято окончательное постановление о закрытии Пантелеймоновой церкви. В мае прихожане ходатайствовали об открытии Пантелеймоновской церкви, однако 28 мая 1924 года их ходатайство было отклонено.

25 июня 1924 года церковь и имущество были переданы Псковскому уездному исполкому. Трест «Псковкирпич» обратился в Псковский окрисполком с ходатайством о передаче в его пользование строений бывшего Пантелеймонова монастыря. 16 марта 1930 года Псковский окрисполком принял постановление: «Помещения бывшего Пантелеймоновского монастыря в части, не занятой школой, передать в пользование кирпичного завода «Череха-Луковка».

В настоящее время от ансамбля Пантелеймоновского монастыря сохранились колокольня и школа псаломщиков (находятся под охраной как памятники регионального значения). Строения монастыря сильно пострадали в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Немцы организовали здесь склад, а потом взорвали. Во время войны рядом с монастырем проходила линия “Пантера” и в нескольких метрах от колокольни сохранился ДОТ.

30 июня 2013 года в монастыре святого Пантелеймона (Дальнего) усердием прихода и настоятеля святого благоверного князя Александра Невского города Пскова протоиерея Олега Тэора началась реставрация разрушающейся колокольни с воротами.

27 марта 2014 года были привезены колокола для отреставрированной колокольни. Пять колоколов были изготовлены в Воронеже на средства благотворителей. На самом большом из колоколов изображен святой целитель Пантелеймон, вес колокола составляет 60 килограммов.

8 апреля 2014 года Псковская городская Дума проголосовала за предоставление православному храму Александра Невского в безвозмездное пользование объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой (Арсеньевская школа) нач. XX в.»

30 апреля 2014 года митрополит Псковский и Великолукский Евсевий с клиром храма святого Александра Невского совершил освящении колоколов для колокольни восстанaвливающегося бывшего монастыря целителя Пантелеймона (Дальнего).

Митрополит Псковский и Великолукский Евсевий с клиром храма святого Александра Невского на освящении колоколов

В 2020 году здания и территория бывшего монастыря Пантелеимона Дальнего перешли в ведение прихода Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова. Усердием настоятеля иеромонаха Алексия (Годлевского), клирика кафедрального собора иерея Антония Савченко и прихожан домовый храм в святого великомученика и целителя Пантелеимона в доме псаломщика был отреставрирован. Также начались работы по реставрации всех помещений исторического здания. На территории близ монастыря был благоустроен источник и купель в честь святого великомученика и целителя, возрожден старинный монастырский фруктовый сад.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время совершения чина малого освящения храма св. вмч. и целителя Пантелеимона

10 сентября 2023 года митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил чин малого освящения храма святого великомученика и целителя Пантелеимона в доме псаломщика на территории восстанавливающегося Свято-Пантелеимонова мужского монастыря в Пскове.

Храм приписан к Свято-Троицкому кафедральному собору

Официальная группа в ВКонтакте: https://vk.com/monpanteleimon

Контактный телефон: +7 (965) 445-47-26

Б

Б