15 марта 2024 года на информационном портале официального издания Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви «Монастырский вестник» вышло интервью настоятельницы Рождества Богородицы Снетогорского монастыря игумении Рафаилы (Позигуновой).

17 марта (4 марта по старому стилю) – день памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского, первого игумена древнего Рождества Богородицы Снетогорского мужского монастыря на Псковской земле. (Возможно, он также был и его основателем). Святой упоминается в Псковских летописях в связи с нападением на Псков 4 марта 1299 года рыцарей католического Ливонского ордена. Стоявший вне крепостных стен, монастырь был сожжен. Во время пожара в храме вместе с другими иноками мученически погиб игумен Иоасаф. Еще одна трагедия случилась на противоположной части Пскова, в Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре, где ливонцами был убит игумен Василий, тоже впоследствии прославленный Церковью как преподобномученик. Много в тот страшный кровавый день людей пострадало в городе… И вот минуло более семи столетий. Столько всего переживший Снетогорский монастырь возродился. Прежде мужская обитель стала женской, и летом прошлого года она отметила 30-летие возрождения в ней монашеской жизни. Что особенно памятным было за те три десятилетия и как сегодня живут здесь сестры – об этом порталу «Монастырский вестник» рассказала настоятельница монастыря игумения Рафаила (Позигунова).

Пребывая в молитве

Матушка, Вы можете сказать, почему в вашем монастыре такое значительное число сестер? Ведь 75 человек – для современной российской обители цифра немаленькая…

Что в свое время притянуло и крепко держит здесь тех, кто в монастыре сейчас подвизается?.. Хочется верить, что монастырский дух, который зиждется на духовном фундаменте, заложенном в наше время необыкновенными людьми. Вроде бы и простыми, и в то же время необыкновенными. Взять хотя бы схиигумению Людмилу (Ванину), нашу первую настоятельницу, которая общалась со старцами, с пастырями высокой духовной жизни и сама была усердной молитвенницей. Приведу один из фактов ее биографии: с девяти лет она с мамой ходила в обитель Тихона Задонского за 40 километров от родного дома. Матушка вспоминала, что в день памяти святителя только число причастников доходило до трех тысяч человек. Матушкиным духовным отцом стал архимандрит Исаакий (Виноградов), в чьей жизни были и участие в Белом движении, и принятие монашества в эмиграции, и Карагандинский лагерь НКВД СССР. Но после тяжелейших испытаний Господь привел его в старинный русский город Елец, где батюшка двадцать три года прослужил настоятелем кафедрального собора до самой своей кончины. Он-то и постригал матушку, совершив сразу монашеский (тайный) постриг в 1980-м году.

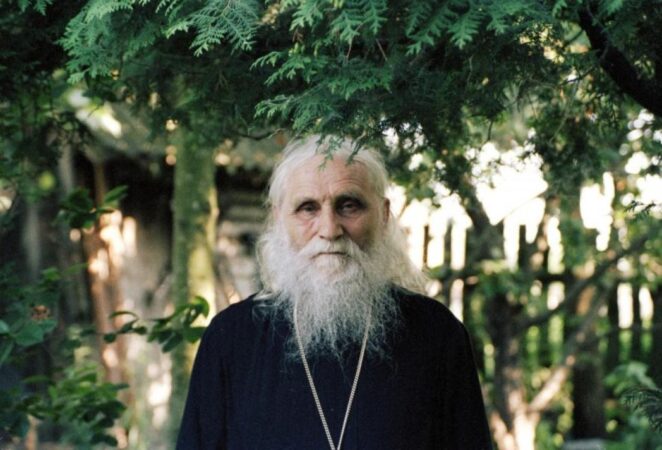

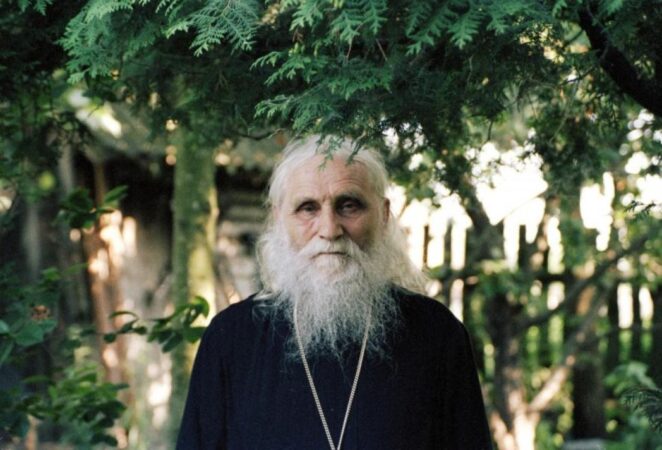

И уже в 1993 году монахиня Людмила приехала на Псковскую землю. Позвал ее возрождать разрушенную древнюю обитель тоже уроженец Липецкой земли владыка Евсевий (в ту пору архиепископ Псковский и Великолукский). Так всё начиналось. Какой была наша матушка? Сестры вспоминают такой эпизод: одна наша сестра поехала в город по своим делам без благословения. По сути дела, ушла в самоволку. Возвращается – игумения стоит на территории обители и не попасться ей на глаза никак не получится. Сестра походит к матушке, а та говорит: «Ну, иди сюда, хоть сейчас тебя благословлю!» Перекрестила и ушла. И это на сестру подействовало сильнее, чем если бы она услышала слова возмущения, обличения. О матушке, на которую мы всегда смотрели с вдохновением, можно рассказывать и рассказывать, но надо сказать и о нашем многолетнем духовнике, архимандрите Гермогене (Муртазове), (в схиме Тихоне), который своим молитвенным подвигом и живым примером настолько укрепил нашу монашескую общину, что прочность духовного фундамента ощущает каждая из нас.

Ваши сестры вспоминают, что батюшка не собирал их для отдельных бесед – он разъяснял, что правильно, что неправильно, через исповедь и проповедь. А протоиерей Александр Савельев, старший священник, духовник обители, и клирик монастыря иеромонах Александр (Анисимов) рассказывают, что отец Ермоген жил Духом, непрестанно пребывая в молитве. И по ночам молился, свет подолгу горел в его келье, и никто не знал, когда он спал.

Отец Гермоген двадцать семь лет прослужил в Пюхтицком Успенском ставропигиальном женском монастыре: был духовником обители и являлся благочинным, имел двенадцать приходов. Затем, по его признанию, когда стали отделяться прибалтийские республики, он не захотел жить в чужой стране и принимать чужое гражданство. Старец Иоанн (Крестьянкин) и Святейший Патриарх Алексий II благословили его переехать в Печоры. Там он служил в городской церкви, затем правящий архиерей владыка Евсевий предложил ему перейти в Снетогорский монастырь для окормления сестер. Это было зимой 1994 года. Прослужил у нас батюшка до самой своей кончины, последовавшей 9 июня 2018 года, накануне дня памяти Всех святых, в земле Русской просиявших. Получается, без малого четверть века созидал старец нашу монашескую общину, развивая в боголюбивых сестрах любовь к послушанию.

И вот пошел шестой год как Вы с сестрами без старца-духовника. Не возникает ли с отцом Александром, пришедшим на смену архимандриту Гермогену, какое-то недопонимание, несогласие по поводу распределения обязанностей, на что сетуют некоторые игумении из других монастырей?

У нас такого, слава Богу, нет. Батюшка – человек тонкий, деликатный, и потом он уже тридцать лет здесь, знает все особенности монастырской жизни, все ее грани хорошо чувствует. И что не может не радовать – несмотря на то, что у него глубокое богословское образование, его проповеди доступны для понимания всех.

Особенная духовная азбука отца Николая Гурьянова

Матушка, вероятно, еще один любимый нашими современниками старец определенным образом повлиял на духовную атмосферу в Снетогорском монастыре? Вы ведь ездили к протоиерею Николаю Гурьянову на остров Залит?

Отец Николай Гурьянов был моим духовником. Я к батюшке ездила еще до открытия монастыря, а когда монастырь открыли, матушка Людмила на первых порах нас часто к нему отпускала. На всю жизнь мне запомнился один поучительный урок от батюшки, о чем хочу сейчас рассказать. Пожалуй, произошло это где-то на пятый год моего пребывания в обители, когда меня уже в иночество одели. Помню, матушка-настоятельница подводит ко мне незнакомую женщину (как я вскоре узнала – Людмилу из Малой Вишеры Новгородской области) и говорит, что та хочет поехать на остров Залит, а я ей должна рассказать, каким образом туда можно добраться. Я предложила матушке: мол, я тоже поеду в качестве сопровождающей и заодно с батюшкой повидаюсь. Игумения разрешила. Я тогда запоем читала «Аскетические опыты» святителя Игнатия (Брянчанинова) и так была загружена этими мыслями, стараясь по совету святителя соединять молящийся ум с сердцем и правильно при этом дышать – удерживать дыхание, дышать очень тихо! Моя спутница по пути говорит: «Ой, вы знаете, у меня же муж парализован. Кто-то его напоит, кто-то накормит, судно вынесет, но я так переживаю!» А я ей строго на это отвечаю: «Вы понимаете, что вы к старцу едете? Нужно сосредоточиться сугубо на молитве, давайте непрерывно читать Богородицу. Батюшка всё слышит на Залите. Нельзя всю дорогу только о плотском думать!» Мне было двадцать с небольшим, Людмила намного старше меня была, и вот как я с ней разговаривала!

Приехали мы к батюшке (народу тогда еще немного к нему ездило), зашли в его келью, он на стульчике сидит, я рядом села – вся такая важная, что в апостольнике приехала и всю дорогу читала Богородицу, словом, настоящая монахиня-подвижница! А Людмила так скромно села… Каково же было мое удивление, когда я увидела, с какой любовью встретил мою спутницу батюшка! А меня словно и не замечает… Позже стала всё вспоминать, анализировать и поняла, почему. Людмила проявляла искреннее участие к тем, кто в ней нуждался. Даже в дороге – несмотря на мою резкость, она то зонтиком меня прикроет, то приобнимет, то в лодку первой пропустит. Что говорить, в пути много встречается разных моментов, когда человек может показать свое внутреннее расположение… И я вдруг поняла, насколько отец Николай обличал меня своим «невниманием»! Он был духоносным старцем и имел свою особенную духовную азбуку. В тот раз отец Николай всё с Людмилой разговаривал, а меня будто бы в келье не было. Так больно от этого было! Ведь знал он меня давно, и это по его благословению я столько лет находилась тут, рядом, в монастыре на Псковской земле.

Вы сказали о батюшкиной духовной азбуке. Интересно о ней услышать.

Допустим, человек мог его посетить на острове Залит на Псковском озере, но поскольку думал только о себе, был зациклен на своих проблемах, батюшка мог впоследствии сказать: «Он ко мне не приезжал». Хотя, может быть, тот человек задавал старцу какие-то вопросы, всё равно: «Он ко мне не приезжал». Так он сказал, к примеру, об одной игумении, ныне покойной. То есть они не встретились духом! С азами его особенной «азбуки» меня позже познакомили люди, которые к нему ездили постоянно. А в тот раз батюшка показал молодой горделивой инокине из Снетогорского монастыря, что Господу не важна «бухгалтерия», сколько ты молитв прочитала. Ему важно твое внутреннее состояние, с каким ты к нему приехала. Да и приехала ли ты вообще?!

Наверное, получив тот удивительный и, как Вы заметили, поучительный урок, в следующую свою поездку к старцу Вы на многое уже по-другому смотрели?

А в следующий раз по приезду на остров Залит я в какие-то минуты испытала сильную мысленную брань. Ну, это обычный батюшка – подумалось мне перед тем, как войти в старческую келью. Видно, для того вражеские помыслы обуревают в особо ответственные минуты, чтобы испытать человека. Однако я тут же себя осадила: дескать, кто ты такая вообще? Тут такой старец – а ты кто? И помню, с какой любовью меня батюшка встретил, я просто была потрясена! Он смотрел на меня и понимал, что я его особенную духовную азбуку усвоила. То есть это еще один убедительный пример того, насколько важно не зацикливаться на исполнении каких-то внешних правил, а сопереживать людям. Иными словами, чтобы под мантией было живое бьющееся сердце, и не было какого-то начетничества.

Сестры в монастыре радостные

Сопереживание, искреннее участие – это ведь важно для всех сестер…

Это очень важно. Люди, бывает, много лет в монастыре проводят, и после тяжелых трудов появляется некое такое выгорание. Равнодушие. Я стараюсь всё время напоминать сестрам: «Сестры, вы представьте себе, как сейчас тяжело нашим воинам в зоне боевых действий, они там кровь проливают!» И это действительно помогает стряхнуть с себя начетничество и подвигает на искреннюю молитву. Читая записки о здравии воинов, мы понимаем, что за каждым именем стоит живой человек, которого ждут родные и близкие.

У истоков возрождения обители стоял архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий (Саввин),

(ныне митрополит на покое)

В продолжение разговора по поводу того, почему в нашем монастыре немалое число насельниц, назову и такой фактор: у нас здесь как бы домашняя обстановка. Это поначалу были тяжелейшие труды, а теперь появилась возможность тяжелые работы оплачивать – и сестры это ценят. Многие из них немощные, слабенькие, стараемся их поддерживать. Кого-то в санаторий направляем, кого-то обследоваться, кого-то – подлечить. Скажу и о том, что можно назвать основой нашей монашеской жизни. Владыка ввел в монастыре дополнительную ночную Литургию, куда благословлены приходить только сестры и причащаться Святых Христовых Таин. И это нас еще больше сплотило.

Нельзя не заметить, что сестры в монастыре радостные. А какие в монастыре послушания?

Как и во многих других монастырях – общие послушания, огород, кухня. Еще мы делаем медвежаток из шерстяных помпончиков. Сейчас в магазинах для детей можно встретить игрушки неестественных форм, цветов, размеров, покемонов там всяких, а у нас посмотришь на медвежонка в шапочке, возьмешь его в руки – приятно подержать!

Матушка, мы узнали о несколько необычном послушании для игумении – на кухне. Это чья, говоря мирским языком, инициатива?

Я сама сестер прошу: «Ой, ставьте меня на кухню!» Сама предлагаю свою помощь на этом послушании. Почему? Во-первых, много, как я говорила, сестер стареньких, а если взять молодых – у кого-то с позвоночником проблемы, у кого-то что-то еще такое, связанное с телесной немощью. Ну, и вторая причина: просто я люблю готовить. У меня есть маленькая кухонька – на ней я, к примеру, делаю всякую выпечку для монастырской чайной, где в ассортименте пахлава, штрудель, халва собственного изготовления.

В небольшой чайной уютно, красиво, привлекательно. Недавно по первому каналу ТВ в программе «Поехали. (Путешествия по России)» показали Псковскую область, и ваш монастырь показали. Приезжает к вам народ?

Да. И когда собору Рождества Богородицы ансамбля Снетогорского монастыря присвоили (июль 2019 года) статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, народ особенно к нам потянулся. Но больше всего людей бывает не в зимний период, а в весенне-летний.

Паломники и туристы к вам ездят. А Вы с сестрами паломничаете?

Постоянно куда-то выезжаем, но я заметила, что такие поездки хотя и объединяют сестер, однако частые паломничества для них не полезны: возникает какое-то потребительское восприятие… Конечно, душа тянется к святыням в разных уголках нашей Русской земли. Так приснопамятная матушка Людмила небольшими группами возила сестер на свою духовную родину к святыням Воронежской и Липецкой земли, а мне с помощью Божией удалось познакомить сестер со святынями Псковского края.

Еще один – теперь уже неотъемлемый элемент современной монашеской жизни – учеба монашествующих. Как было воспринято в монастыре распоряжение свыше об обучении насельников обителей на курсах базовой подготовки в области богословия для монашествующих Русской Православной Церкви?

С радостью. Польза от учебы огромная, в чем мы за время учебы сами смогли убедиться. К слову, к нам в монастырь в феврале приезжала аккредитационная группа Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих РПЦ, состоялся зачет по дисциплине «Православное вероучение и основы Социальной концепции Русской Православной Церкви». И все тринадцать слушательниц курсов успешно его сдали и прошли итоговую аккредитацию. Еще большим плюсом к учебе идет то, что в нашей епархии Владыка стал проводить аттестацию новопостриженников. Мы подаем списки, собирается священство – высокообразованные священнослужители спрашивают новопостриженных насельников и насельниц о каких-то духовных моментах в жизни Церкви, об отдельных эпизодах из Евангелия. Эта аттестация крайне важна, потому как были случаи (я о них знаю не понаслышке), когда, увидев в монастыре человека в монашеской одежде, миряне начинали его расспрашивать о Православии, а человек тот был настолько безграмотен, что только вред приносил своими ответами.

Сфотографировались на память с членами аккредитационной группы Межведомственной

комиссии по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви

Матушка Рафаила, а что Вы можете пожелать тем, кто уже определился с выбором монашеского пути? Кто делает первые шаги на этом поприще.

Искренне желаю им иметь живую веру в нашего Господа Иисуса Христа и помнить, что Он никогда Своих людей не оставит. Вот, к примеру, мне, игумении, видно, как сестры трудятся, как они стараются себя в чем-то ущемить ради блага ближнего, побороть гордость, тщеславие, самолюбие; я вижу, если можно так выразиться, чувство товарищества (особенно на клиросе), и так радостно становится от этого на сердце – оно переполняется благодарностью. Хочется сестер как-то утешить, отблагодарить. И в такие минуты я думаю: насколько же Господь их отблагодарит, если они, идя по избранному пути, не свернут с него и дойдут до конца! Поэтому я желаю тем, кто принял иноческий постриг, постриг монашеский, не сомневаться, что Господь их обязательно наградит, обязательно утешит в вечной жизни.

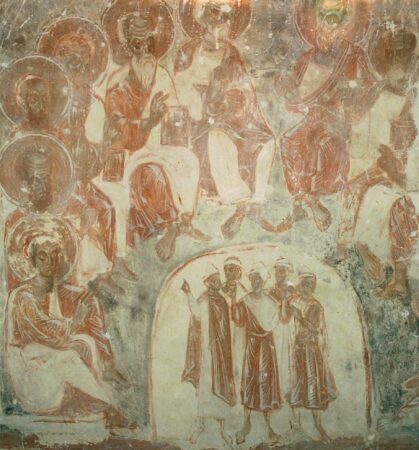

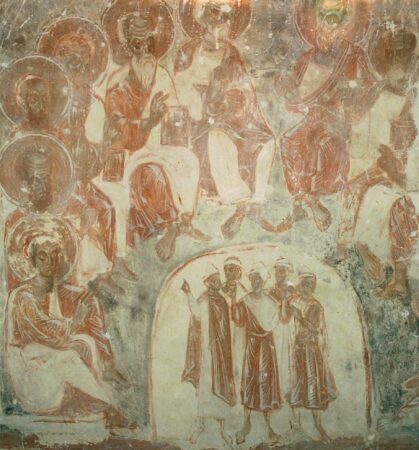

*** Почему монастырь называется Снетогорским? Посмотрим на две части этого названия. Первая происходит от слова «снеток» (это маленькая рыбка, озерная разновидность корюшки). Вторая – гора. Снетная (она же Снятная) гора. На вершине горы – монастырь, а саму гору с трех сторон огибает река Великая. Летопись гласит, что снетка можно было черпать из реки решетом… И еще немного о том, что удивительным образом соединило далекое прошлое и сегодняшний день. В монастырском соборе Рождества Богородицы сохранились самые древние (из известных) фрески Псковской школы монументальной живописи. Только представить: в 2013 году они отметили свое 700-летие! Это еще одно из бесценных сокровищ Псковской земли, которую по количеству святых и святынь называют Северной Палестиной. Паломники, видевшие эти фрески, свидетельствуют: в первые минуты душа замирает, а потом воспаряет в восторге оттого, что грозные эпохи хотя и нанесли большой урон великому Псковскому чуду, но уничтожить его не смогли.

Подготовили Екатерина Орлова и Нина Ставицкая Фото: Владимир Ходаков.

Также снимки представлены Рождества Богородицы Снетогорским женским монастырем

источник: Монастырский вестник