Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится в Псковском районе, в дерене Болотово, ранее носившей название погост Знахлицы. Первые упоминания о погосте относятся к 1585-1587 годам, когда о нем повествовалось в Псковских писцовых, а также оброчных книгах.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится в Псковском районе, в дерене Болотово, ранее носившей название погост Знахлицы. Первые упоминания о погосте относятся к 1585-1587 годам, когда о нем повествовалось в Псковских писцовых, а также оброчных книгах.

Начиная с 4 августа 1896 года и по 1898 год, на денежные средства церковных прихожан и благотворителей был выстроен кирпичный придел, а также значительно расширен основной объем храма; все работы проводились под руководством гражданского инженера Богданова Николая Ильича. Осенью 20 сентября 1898 года состоялось освящение придела во имя Преображения Господня.

Церковная колокольня изначально существовала в виде звонницы, но в 1912 году в честь памяти 300-летия семьи Романовых была снова выстроена из кирпича. Каменная колокольня была оснащена четырьмя колоколами, к сожалению, не имевшими надписей, а также обозначений веса. Первый колокол весил приблизительно 13 пудов, второй – около 10; два имеющихся подзвонка весили примерно по пуду каждый. Церковный притч состоял из дьячка, священника, просфорни и псаломщика.

Сразу перед храмом открываются красивые ворота. В церкви имеется два престола, главный из которых освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы, а придельный престол освящен во имя Преображения Господня. По всему периметру территории простерлось кладбище, которое сохранило в себе семейное захоронение известных и уважаемых дворян Назимовых. На церковном кладбище похоронен владелец деревни Назимово – Г.П. Назимов.

Начиная с лета 1820 года, каждый год в церкви проводится крестный ход в память о великом знамении Богоматери, а также избавления всей Псковщины от мора, проходящий в погост под названием Чирски. Известно, что в 1420 году Божия Матерь явилась в знамении в Чирской церкви, когда на иконе потекли слезы. По предложению Порховского и Псковского епископа Павла, в честь знаменитого бракосочетания княгини Марии Александровны, которая являлась дочерью русского императора Александра II, с Эдинбургским герцогом, в конце января 1874 года был установлен сбор с храма по пять рублей в виде серебра в помощь Ильинской общины псковских сестер милосердия. В храме имела место быть местнопочитаемая икона с изображением лика Иисуса Христа, который благословляет двуперстием; икона датируется 15 столетием.

В 1805 году при храме было 1755 прихожан, а к 1900 году их стало 3056. Приходское население чаще всего занималось хлебопашеством и льноводством. Священником церкви был Петр Иоаннович, который родился в 1879 году в селении, неподалеку от Новгородской губернии. В 1909 году он был положен в сан дьякона, а уже в 1911 году – в сан священника в храме погоста Рожницы. В храме Покрова он служил до 5 марта 1917 года. В 1937 года его арестовали и вскоре расстреляли по приговору от 14 декабря 1937 года. Начиная с мая 1917 года, при церкви служил священник Василий Назаретский.

В 1942 году псковской иконописной мастерской был заново расписан храмовый иконостас. На сегодняшний день церковь Покрова является действующей.

Также окормляет храмы: свт. Николая Чудотворца д. Виделебье, св. мч. Татианы д. Соловьи и св. равноап. кн. Владимира д. Черская.

Приход зарегистрирован 14.02.2006 г.

Приход зарегистрирован 14.02.2006 г.

Церковь Николы Чудотворца с Устья расположена на левом берегу реки Великой в 18 км к северо-западу от Пскова у деревни Устье. Это храм-маяк, предвестник Пскова. Место необычайно живописно, вокруг водные просторы, с островами. Церковь упоминается в летописи в связи с посещением ее в 1473 г. византийской принцессой Софьей Палеолог, когда она ехала из Рима в Москву к своему будущему супругу великому князю Ивану III.

Церковь Николы Чудотворца с Устья расположена на левом берегу реки Великой в 18 км к северо-западу от Пскова у деревни Устье. Это храм-маяк, предвестник Пскова. Место необычайно живописно, вокруг водные просторы, с островами. Церковь упоминается в летописи в связи с посещением ее в 1473 г. византийской принцессой Софьей Палеолог, когда она ехала из Рима в Москву к своему будущему супругу великому князю Ивану III. Во время Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала. Сейчас храм полностью реставрирован. Рядом расположена пристань.

Во время Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала. Сейчас храм полностью реставрирован. Рядом расположена пристань.

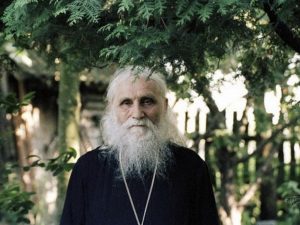

В 20-е годы XX века в церкви на острове Верхний служил игумен Антоний. О нем известно, что в миру его звали Алексей Иванович Лучкин, родился в 1874 году в деревне Самолва Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, в семье рыбаков. Он учился в монастырской школе на Валааме, там же принял монашество с именем Антоний. 8 апреля 1928 года игумен Антоний был арестован и обвинен в антисоветской деятельности. Особым совещанием при ОГПУ приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. В лагере отец Антоний завоевал авторитет не только среди заключенных, но и среди начальства. После выхода на свободу он не имел права вернуться в родные края, только тайно приезжал в Самолву. Бывая в родных краях, он стал одного из мальчиков обучать пономарить. Мальчик этот – будущий подвижник благочестия протоиерей Николай Гурьянов. Впоследствии старец Николай Гурьянов всегда вспоминал своего наставника с большой любовью.

В 20-е годы XX века в церкви на острове Верхний служил игумен Антоний. О нем известно, что в миру его звали Алексей Иванович Лучкин, родился в 1874 году в деревне Самолва Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии, в семье рыбаков. Он учился в монастырской школе на Валааме, там же принял монашество с именем Антоний. 8 апреля 1928 года игумен Антоний был арестован и обвинен в антисоветской деятельности. Особым совещанием при ОГПУ приговорен к 3 годам исправительно-трудовых лагерей. В лагере отец Антоний завоевал авторитет не только среди заключенных, но и среди начальства. После выхода на свободу он не имел права вернуться в родные края, только тайно приезжал в Самолву. Бывая в родных краях, он стал одного из мальчиков обучать пономарить. Мальчик этот – будущий подвижник благочестия протоиерей Николай Гурьянов. Впоследствии старец Николай Гурьянов всегда вспоминал своего наставника с большой любовью.

Остров Залит, принадлежащий к группе Талабских островов, до 1919 г. назывался Талабск (Талабским именовалось и само озеро Псковское).

Остров Залит, принадлежащий к группе Талабских островов, до 1919 г. назывался Талабск (Талабским именовалось и само озеро Псковское). Только купцы да зажиточные островитяне располагались просторно и основательно. 2-этажные дома, магазины, различные мастерские возводились вдоль южной стороны острова, называемой Набережная.

Только купцы да зажиточные островитяне располагались просторно и основательно. 2-этажные дома, магазины, различные мастерские возводились вдоль южной стороны острова, называемой Набережная. В 1854 г. выстроена каменная часовня в честь святителя Николая в память чуда от образа святого, бывшего во время пожара 6 июля 1853 г. Часовенка воздвигнута была для «неугасимого горения елея». На кладбище в 1888 г. возведена вторая часовня, по местному преданию, в честь Анастасии Римляныни.

В 1854 г. выстроена каменная часовня в честь святителя Николая в память чуда от образа святого, бывшего во время пожара 6 июля 1853 г. Часовенка воздвигнута была для «неугасимого горения елея». На кладбище в 1888 г. возведена вторая часовня, по местному преданию, в честь Анастасии Римляныни. Построен на родине прп. Ефросина Псковского, основателя Спасо-Елеазаровского монастыря

Построен на родине прп. Ефросина Псковского, основателя Спасо-Елеазаровского монастыря  Деревянный храм построен в конце 20 века на территории Псковской областной психиатрической больницы протоиереем Павлом Адельгеймом.

Деревянный храм построен в конце 20 века на территории Псковской областной психиатрической больницы протоиереем Павлом Адельгеймом.