23 мая 2022 года в Общественной палате Российской Федерации в городе Москве в рамках ХХХ Международных образовательных чтений состоялась III Всероссийская конференция епархиальных древлехранителей и архитекторов, на которую были приглашены также руководители и представители епархиальных отделов культуры.

Организаторами мероприятия выступили Патриарший совет по культуре, Общественная палата Российской Федерации и Фонд содействия сохранению христианских ценностей. В работе форума очно и дистанционно приняли участие более 130 человек – епархиальные древлехранители, архитекторы, руководители отделов культуры, их помощники и представители экспертного сообщества из более чем 90 епархий Русской Православной Церкви.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон. Владыка рассказал о совместной работе Патриаршего совета по культуре и епархиальных древлехранителей. Так, за время работы института древлехранителей, было разрешено значительное число конфликтных ситуаций, возникавших в результате совместного использования памятников церковной архитектуры музеями и религиозными организациями Русской Православной Церкви в Москве, Воронеже, Переславле-Залесском, Муроме, Пскове, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Ярославле и других городах. Теперь в публичном пространстве появляется все меньше информации о спорных ситуациях между музейным сообществом и Церковью, что свидетельствует об результативной деятельности Комиссии Русской Православной Церкви по взаимодействию с музейным сообществом и участвующих в ее рабочих совещаниях древлехранителей.

Митрополит Тихон поделился информацией о формировании реестра памятников церковной архитектуры. Владыка отметил, что предметом особого попечения Святейшего Патриарха Кирилла стала судьба храмов, находящихся в аварийном и руинированном состоянии, и забота о восстановлении порушенных святынь становится сегодня формой общественного служения Церкви.

Владыка Тихон предложил епархиям, не обладающим средствами для проведения соответствующих противоаварийных работ, привлекать волонтеров на работы по консервации аварийных и руинированных храмов в соответствии с разработанными Патриаршим советом по культуре во взаимодействии с Минкультуры России «Методическими рекомендациями по организации епархиальных бригад добровольцев в сфере сохранения объектов культурного наследия».

Председатель Патриаршего совета по культуре также поделился информацией о работе волонтерского движения на Русском Севере, в Псковской епархии и в Херсонесе (Крым).

Также Владыка рассказал о позитивных результатах проведенного Патриаршим советом по культуре и Фондом содействия сохранению христианских ценностей открытого конкурса видеороликов на лучший епархиальный проект по сохранению памятников церковного зодчества «Сохранение церковной истории» и о решении проводить подобные конкурсы, посвященные деятельности древлехранителей, в будущем.

В завершение своего выступления Владыка митрополит сообщил, что на сайте Патриаршего совета по культуре в электронном формате размещена книга архитектора-реставратора Андрея Сергеевича Тутунова «Реставрация и строительство храмов», а также о том, что 24 и 25 мая состоится очередной этап курсов повышения квалификации епархиальных древлехранителей и архитекторов. Программа курсов основана на анализе тем предыдущих этапов обучения и рекомендаций древлехранителей. Всего будет прочитано девять лекций.

Далее к участникам конференции обратились: директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Р.А. Рыбало; доктор искусствоведения, профессор и ректор Московского архитектурного института, член Академии архитектурного наследия, президент Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ Д.О. Швидковский, после чего митрополит Тихон предложил епархиальным древлехранителям выступить со своими предложениями и актуальными вопросами, возникающим по ходу их деятельности. По итогам выступлений состоялась оживленная дискуссия.

После вступительной части собравшиеся заслушали доклады.

Протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской городской епархии, настоятель храма священномученика Климента, папы Римского, выступил с отчетом о работе фонда «Иннотех-XXI», рассказав о разработке проектов аварийных храмов средствами лазерной и электронной технологий.

Г.И. Сытенко, заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации выступил с докладом «Государственный реестр объектов культурного наследия как механизм контроля за сохранением памятников истории и культуры».

С.А. Анохина, руководитель отдела культурного наследия Патриаршего совета по культуре, рассказала о создании общецерковного реестра памятников истории и культуры, а также о мониторинге состояния памятников церковной архитектуры.

Иеромонах Никандр (Пилишин), и.о. заместителя председателя Финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии, выступил с докладом «Реставрация объектов культурного наследия религиозного назначения в настоящее время. Вопросы финансирования памятников церковной архитектуры».

Также на форуме выступили протоиерей Алексий Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве (Москва), руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», протоиерей Андрей Степанов, древлехранитель Иркутской епархии, и иеромонах Афанасий (Зимин), древлехранитель Курской епархии.

По завершении конференции состоялось подведение итогов конкурса на лучший видеоролик, посвященный популяризации мероприятий по сохранению памятников церковного зодчества «Сохранение церковной истории», на который было прислано 34 видеоматериала.

1-е место занял короткометражный фильм Казанской епархии «Обретение». Фильм представил Артем Владимирович Гаранин, председатель епархиального отдела по делам молодежи.

2-е место получила Гатчинская епархия за фильм «Восстановление Спасского храма в деревне Чирковицы», который представила Ольга Борисовна Грачева, исполнительный директор АНО «Творческие проекты «Кайкино».

3-е место присуждено Костромской епархии за фильм «Воссоздание Архиерейского сада ансамбля Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря как открытого общественно-культурного пространства», его представил иерей Михаил Мостовой, епархиальный архитектор и древлехранитель.

Поощрительные призы за идею получили фильм Златоустовской епархии «О единственном в мире городе, названном в честь святителя Иоанна Златоуста», представленный иереем Алексием Алексеевым, епархиальным древлехранителем, и фильм Саратовской епархии «300 спартанцев», представленный иереем Дионисием Каменщиковым.

Победителям конкурса были вручены грамоты и памятные подарки, после чего у собравшихся была возможность просмотреть представленные фильмы.

По итогам конференции была принята резолюция.

24–25 мая для епархиальных древлехранителей и архитекторов будут проведены просветительские курсы по сохранению памятников церковной архитектуры и искусства, по окончании которых слушателям будут вручены свидетельства об их прохождении.

Конференция и просветительские курсы проводятся при поддержке Фонда президентских грантов.

Престолов в церкви два. В главной – холодной – во имя Св. Живоначальныя Троицы, в тёплой – придельной – во имя Св.мучеников Флора и Лавра. Древних икон в церкви нет. Кладбищ два. 1-е находится у самой церкви – обнесено каменною оградою. На нём с давних времён погребаются тела священноцерковнослужителей сего храма. 2-е находится в 100 саженях от церкви. На нём хоронят тела умерших прихожан. Посредине кладбища находится каменная часовня, устроенная строителями храма, с 2 окнами и 1 дверью. Кладбище обнесено каменною оградою. При церкви находится каменная сторожка – переделана в 1870 г. из часовни,построенной строителями. Земли при сей церкви – 46 десятин 404 кв.сажени. В пользу церкви земли нет, а в пользу причта: усадебной – 4 десятины 404 кв.саж.; ободворочной – 4 десятины; пахотной и сенокосной – 38 десятин. Земли: у священника – 34,5 десятины 303 кв.саж. Имеет 2-х коров. У псаломщика – 11,5 и 101 кв.саж. Имеет 3-х коров. Плана и межевой книги на землю не имеется. Дома у клира – собственные, в 75 саженях от церкви. В 20 саж. от церкви в 1891 г. устроена женская богадельня, крестьянином Паниковской волости, деревни Лаптево Корнелием Агафоновым на собственные средства.

Престолов в церкви два. В главной – холодной – во имя Св. Живоначальныя Троицы, в тёплой – придельной – во имя Св.мучеников Флора и Лавра. Древних икон в церкви нет. Кладбищ два. 1-е находится у самой церкви – обнесено каменною оградою. На нём с давних времён погребаются тела священноцерковнослужителей сего храма. 2-е находится в 100 саженях от церкви. На нём хоронят тела умерших прихожан. Посредине кладбища находится каменная часовня, устроенная строителями храма, с 2 окнами и 1 дверью. Кладбище обнесено каменною оградою. При церкви находится каменная сторожка – переделана в 1870 г. из часовни,построенной строителями. Земли при сей церкви – 46 десятин 404 кв.сажени. В пользу церкви земли нет, а в пользу причта: усадебной – 4 десятины 404 кв.саж.; ободворочной – 4 десятины; пахотной и сенокосной – 38 десятин. Земли: у священника – 34,5 десятины 303 кв.саж. Имеет 2-х коров. У псаломщика – 11,5 и 101 кв.саж. Имеет 3-х коров. Плана и межевой книги на землю не имеется. Дома у клира – собственные, в 75 саженях от церкви. В 20 саж. от церкви в 1891 г. устроена женская богадельня, крестьянином Паниковской волости, деревни Лаптево Корнелием Агафоновым на собственные средства.

Вокруг сельское кладбище, обнесенное невысокой оградой с двумя воротами: простыми и фигурными, верх которых напоминает выплеснувшуюся волну. Это знаменитые Крылатые ворота. Построены они были в конце XVIII в. Их по достоинству оценил Николай Рерих, создавший полотно «Псковский погост». В конце XIX века к Георгиевской церкви был пристроен громадный южный придел, освященный в 1900 г. в честь прославленного в 1896 г. святителя Феодосия, Архиепископа Черниговского. Самым главным в архитектуре погоста является его удивительная звонница XVI века – очень высокая, стройная и мощная. Высота ее достигает 21 метра. Наверху два пролета с колоколами. От колоколов к земле спускаются веревки, и звонить можно было, не поднимаясь наверх.

Вокруг сельское кладбище, обнесенное невысокой оградой с двумя воротами: простыми и фигурными, верх которых напоминает выплеснувшуюся волну. Это знаменитые Крылатые ворота. Построены они были в конце XVIII в. Их по достоинству оценил Николай Рерих, создавший полотно «Псковский погост». В конце XIX века к Георгиевской церкви был пристроен громадный южный придел, освященный в 1900 г. в честь прославленного в 1896 г. святителя Феодосия, Архиепископа Черниговского. Самым главным в архитектуре погоста является его удивительная звонница XVI века – очень высокая, стройная и мощная. Высота ее достигает 21 метра. Наверху два пролета с колоколами. От колоколов к земле спускаются веревки, и звонить можно было, не поднимаясь наверх.

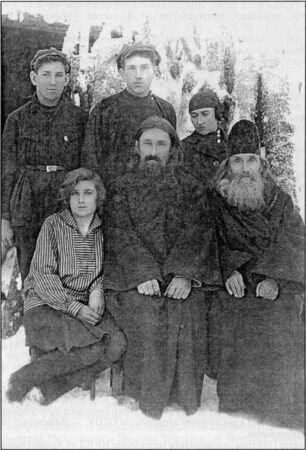

Во время Октябрьской революции настоятелем храма был священник Александр Гривский. Иерей Александр был расстрелян одним из первых в Псковской епархии и ныне прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских. Память его совершается 11 (24) октября.

Во время Октябрьской революции настоятелем храма был священник Александр Гривский. Иерей Александр был расстрелян одним из первых в Псковской епархии и ныне прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских. Память его совершается 11 (24) октября.

Закрыта в конце 1930-х годов. Представляет собой крупное одноэтажное здание, обшитое сайдингом.

Закрыта в конце 1930-х годов. Представляет собой крупное одноэтажное здание, обшитое сайдингом.