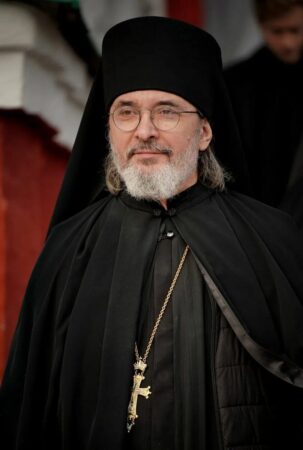

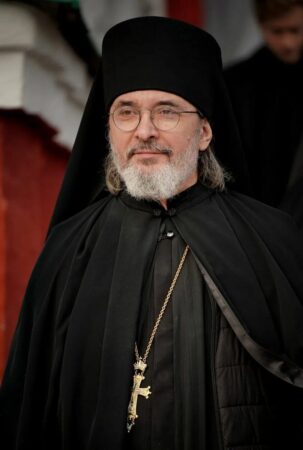

Беседа с насельником Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

игуменом Августином (Заярным) о современном паломничестве

– Отец Августин, добрый вечер! Хотелось бы поговорить с Вами о паломничестве – теме, особенно актуальной в наши дни. Спустя годы гонений, разорения, закрытия храмов, тяжелого безбожного советского периода поездки по святым местам стали для людей той отдушиной, которой так не хватало раньше и которая повсеместно доступна сейчас. Интересуется ими и молодое поколение, находящееся в поисках нравственных и духовных истин. Не так давно у нас в Печорах прошел международный конгресс «Единение», посвященный развитию паломнической деятельности при участии представителей Церкви, государственных и туристических структур. Как Вы к этому относитесь, значительный ли это шаг вперед?

– Добрый вечер! Откровенно говоря, я мало интересуюсь паломничеством, потому что это не моя область, но могу сказать, что за последние годы людей, приезжающих в наш монастырь, стало больше. На это повлиял выход книги митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые», которая стала очень популярна благодаря главным героям и интересным событиям, связанным с монастырем. Конечно, когда люди имеют возможность путешествовать по святым местам с целью какого-то духовного обогащения – это очень хорошая история. Наш владыка, митрополит Псковский и Порховский Матфей, сейчас возглавляет паломническое направление в делах Церкви, и упомянутый Вами международный форум был достаточно представительным. Вся эта деятельность благоприятно сказывается на увеличении количества паломников в обители.

– Говоря о паломничестве, мы рассматриваем его как начало духовного пути человека к Богу. Будь то человек, интересующийся лишь путешествиями, историческими достопримечательностями в святом месте, или же личность глубоко воцерковленная – после поездки по святым местам каждый возвращается уже другим. Как Вы думаете, почему? Что отличает православное паломничество от обычной туристической поездки?

– Основная цель паломничества заключается не в попытке получить какие-то внешние впечатления, но в стремлении ответить на свои внутренние вопросы преимущественно религиозного характера, постараться стяжать Святой Дух, преобразить себя духовно. В Печоры едет паломник или на Афон, на Святую Землю или еще куда-то, его целью является богообщение. Цель же туриста – развлечение, отдых. Поэтому туризм – это тоже хорошо, если он проходит в рамках нравственных категорий, но паломничество – особенное путешествие, в котором люди стремятся к духовному обогащению. Когда-то давно, еще во времена отца Иоанна (Крестьянкина), когда я был помощником благочинного, произошёл такой интересный случай. Стояла сильная жара, и в монастырь приехало много людей, мужчин, которые заходили туда в шортах. Я подготовил объявление о том, что в шортах вход в монастырь запрещен, и отправился, конечно, взять на это благословение отца Иоанна. И он меня не благословил, сказав: «Деточка, ни один человек, который заходит в монастырь, не уходит отсюда прежним. Все преображаются, все получают благодать Святого Духа. Поэтому неважно, в каком виде, главное, чтобы они зашли в монастырь. И препятствовать в этом не нужно». Поэтому мне кажется, что духовная польза – это в паломничестве основное.

– Действительно, бывает так, что люди в храме получают замечания не только за внешний вид, но и за что-то другое, после чего не хотят туда возвращаться. С этим нужно как-то бороться или следует просто смириться, потерпеть?

– Когда-то мы с молодежью составляли опросы, показавшие, что практически сто процентов людей имеют негативный опыт посещения храма. Но здесь важно принять во внимание то, с какой целью человек приходит в храм. Если он приносит себя, такого великого, и думает: «Вот, я к вам пришел (как будто в какой-то дорогой магазин), вы должны быть со мной вежливы и обходительны», – то есть расценивает себя главным действующим лицом и ведёт себя соответствующе, то тогда, услышав замечание, может уйти и не вернуться. Виноват, конечно, будет тот, кто сделал замечание, но, с другой стороны, Господь попустил человеку это замечание получить. И он не смог это перенести. Мало ли, кто что сказал. Если ты пришел к Богу, если ты ищешь Его, и кто-то вокруг что-то неправильно делает (или грубит, или даже хамит, или делает замечание), а ты внутри себя понимаешь, что этот человек неправ – ты будешь думать, что это сейчас неважно, с этим можно разобраться потом, главное – рядом Бог. В первую очередь должны присутствовать мысли: где здесь Бог, как с Ним соединиться, как с Ним общаться? Эти вопросы для человека должны быть главными, когда он приходит в храм. Тогда он всегда найдет ответ и получит пользу, и ничто ему не сможет помешать. Я, кстати, тоже замечал такое: бабулька бежит, что-то говорит, а люди пребывают в мыслях о Христе или, по крайней мере, знают, зачем находятся в храме. И никакая «злая бабушка» не сможет помешать. Вообще, люди, делающие замечания в храме, не имеют на это права, даже являясь прихожанами. Любой духовный человек сто раз подумает, прежде чем делать это, потому что таким образом можно соблазнить, вывести из мирного состояния, духовного равновесия. Поэтому вывод такой: вместо замечаний ты сам поступай, как нужно, пускай на тебя смотрят и тебе подражают. А если ты без благословения настоятеля храма или наместника делаешь замечания, это всегда неправильно. Даже когда братия наши делают кому-то замечание, я считаю это неверным, такого не должно быть. Бывает, человек совсем распоясался, хулиганит и тому подобное, тогда можно его аккуратненько, со смирением остановить. Это важно.

– Можно ли сказать, что паломничество – это своего рода миссионерство, «духовный туризм», как прозвучало от участников конгресса?

– Да, духовный туризм и есть паломничество. То есть что такое туризм? Когда человек поехал куда-то с любой целью, кроме рабочей. А паломничество – это когда человек едет с целью посетить святые места, встретиться с людьми, близкими к Богу, получить духовную пользу. Формулировка «духовный туризм» звучит не очень хорошо: если мы за патриотизм и хотим продвигать русскую культуру в общество, то тут, на мой взгляд, подойдут более понятные слова, такие, например, как «пилигрим», «паломник». Понятие «миссионерство», безусловно, относится к паломничеству, когда люди, принимающие паломников, выступают с просветительской деятельностью. В наш монастырь в настоящее время приезжает огромное количество людей еще и потому, что сейчас заграница закрыта, много куда не съездить, и людям становится интересно посетить Печоры, Изборск, другие места. А монастырь уникальный, второго такого в мире нет. И братия монастыря, экскурсоводы, встречающие гостей и проводящие им экскурсии, являются прежде всего миссионерами, поскольку люди приезжают не просто узнать про даты, рассмотреть постройки, но и для того, чтобы понять, что такое монастырь, что здесь делают монахи – как мы здесь оказались, чем занимаемся, почему нас сюда потянуло? А для этого нужно, чтобы экскурсоводы сами понимали, что такое монастырь изнутри, чтобы они были верующими и могли что-то рассказать для духовной пользы, познакомить со святынями. Миссионерская деятельность обязательно должна быть включена в работу с паломниками.

– Как Вы думаете, с чего должна начинаться любая паломническая поездка? Многие считают, что на нее нужно обязательно взять благословение духовника или приходского священника.

– Паломническая поездка должна начинаться, конечно, с молитвы. Традиция благословения мне кажется немного искусственной. Если у кого-то есть духовник, он постоянно общается с ним по каким-то вопросам, можно позвонить и взять благословение. А если духовника нет, правильно ли будет идти за благословением к совершенно стороннему священнику? А если он не благословит? Скажет, что не надо ехать, а у вас уже билеты есть, тур куплен, все оплачено, отпуск под это взят, вы не поедете? Вот, например, если по святым местам от храма отправляется группа, которую курируют священники, то перед отправлением служат молебен о путешествующих, как перед началом любого доброго дела. Это и есть благословение. Не так давно наши ребята из семинарии ездили в Беларусь – мы служили молебен перед поездкой. Мне кажется, это правильно.

– Стоит ли отправляться в дальние паломничества сразу или лучше начать с ближайших мест?

– Давайте представим, что кто-то живет в Москве, кто-то в Печорах, особо нигде не бывал, и тут появляется возможность съездить в Иерусалим. Это ведь дальняя поездка? У одного нашего студента как раз сейчас, перед Рождеством, появилась возможность посетить Святую Землю, это его первое паломничество. Наверное, все зависит от того, какие у человека возможности, куда есть желание поехать, какая на то воля Божия, то есть в каждом случае по-разному.

– Для многих цель паломничества по святым местам – возможность получить ответы священника, которых не удается услышать от своего духовника, а то и от нескольких батюшек. Правильно ли это?

– Сейчас духовники есть у очень большого количества людей. Есть священники, у которых они исповедуются более или менее регулярно. Если у человека есть духовник, это очень хорошо; если ему доверяешь – это даже счастье. Поэтому при поездке в паломничество можно искать ответы других священников только в случае, если духовник не может их дать и сам тебя за этим посылает. Такие случаи бывали со старцем Иоанном (Крестьянкиным), когда духовники, не сумев решить какие-то сложные вопросы, отправляли съездить к нему, потому что это высокая ответственность, если ситуация сложная. А бывает, что у человека есть духовник, он постоянно у него исповедуется, но потом, согрешив каким-то серьезным грехом, боится к нему идти, едет в Печоры или еще куда-то – поисповедоваться там. Мне кажется, это неправильно, потому что духовник на то и нужен, чтобы знать вас со всех сторон. И если произошло даже какое-то грехопадение, то пускай он про это знает, покроет любовью, будет молиться, даст какой-то совет и так далее. А еще ведь Бог может открыть человеку Свою волю каким-то другим способом. Можно сказать, что в монастыре бывают более духоносные люди, чем на приходе – таким когда-то был отец Иоанн. Он был такой один на весь мир, и в этом смысле люди ехали к нему за особенным советом. Но сейчас таких старцев нет, к тому же можно нарваться и на лжестарцев, у нас до недавнего времени были такие в монастыре. Можно вспомнить случай, рассказанный отцом Димитрием Смирновым о том, что его чада ездили в какой-то монастырь, где один молодой батюшка их запретил на пять лет. Вернулись, не понимая, что делать дальше, и пришлось этот запрет снимать, потому что такое делать неправильно. Это тоже ситуация спорная, поэтому нужно всегда очень аккуратно поступать, поскольку можно на разные ситуации нарваться.

– Паломничество и трудничество – не одно и то же? Должно ли одно сопровождаться другим? Может быть, труд, какие-то физические усилия не так важны в поездке и достаточно просто молитв, подготовки к исповеди, причастию?

– Конечно, это не одно и то же. Трудничество предполагает, что вы, приехав в какой-то монастырь, ходите на послушания. Прожили в монастыре какое-то время, поработали на огородах, несколько раз причастились, побывали в пещерах, и на этом всё. А паломничество предполагает, что вы были в Печорах и ходили на все службы, потому что, если бы работали, на какие-то не попали бы. Потом побывали в старом Изборске, в Пскове, съездили к отцу Николаю Гурьянову на остров Залита, посетили какие-нибудь часовни, источники. То есть другая история, понимаете? Поэтому, я полагаю, это разные вещи, иногда совмещаемые, а иногда нет.

– Быть трудником в своем храме и быть трудником в монастыре – есть разница?

– Для Бога, я думаю, разницы нет. Монастырь – более духовно богатое место, имеющее особый уклад. Там каждый день совершаются в основном уставные богослужения. В храме такого нет, но там, несомненно, тоже благодатно. С точки зрения благодати, и в монастыре, и в храме Бог один, но при этом в храме это все-таки немножко другая история. Поэтому работа в храме – это одно, а работа в монастыре – совсем другое. Но и то, и другое хорошо.

– Можно ли в Псково-Печерский монастырь приезжать трудником, жить какое-то время, подвизаться на послушаниях? Для какого возраста это актуально? Бывали ли случаи, когда паломники или трудники становились потом монахами?

– От 18 лет. Бывает, могут взять и раньше. В нашем монастыре много монахов, которые когда-то были паломниками, редко кто приходил в монастырь, и его вскорости постригали. Обычно люди, приезжая в монастырь, живут в нем какое-то время и, осознав, что это место стало близким для души, решают остаться насовсем – чувствуют зов Божий. Так было и со мной: после первого посещения я приехал еще раз и, убедившись, что да, действительно все так, как я ранее чувствовал, уехал, а приехал потом уже трудником. Например, бывает, что приезжает паломник, желает поработать, потом его принимают в послушничество, потом в иночество, затем в мантию.

– Псково-Печерский монастырь – очень древняя обитель, и времена, как и сами паломники, посещающие ее, были разные. Есть ли разница между паломниками, какими они были тогда, когда Вы пришли в монастырь, и какими являются сейчас?

– Конечно, есть, в этом сказывается влияние мира. Люди стали другими, да и монахи тоже. В этом смысле, мне кажется, монахи изменились даже больше, чем паломники, не в лучшую сторону. Среди людей, находившихся в монастыре во время нашего прихода, было много исповедников за веру, прошедших войну, трудившихся на тяжелых работах и только потом, в пожилом возрасте, оказавшихся в монастыре. У них был огромный жизненный опыт и светской жизни, и духовной. Сейчас такого нет – все более легковесно. Нас нельзя сравнить даже с теми простыми монахами, которые были в монастыре 30 лет назад, я уж не говорю про отца Иоанна. И паломники, конечно, тоже разные, но приходят когда-то и очень хорошие, ценные ребята. Вот у нас сейчас четыре семинариста написали прошение о зачислении в братию монастыря, и все они очень хорошие.

– Отец Августин, начинался ли Ваш личный путь к Богу и знакомство с верой с паломничества?

– Мое первое паломничество, когда я приехал в Псково-Печерский монастырь, было в конце 80-х годов. На меня он произвёл колоссальное впечатление, перевернув, можно сказать, всю жизнь. Я приехал на неделю, а прожил, по-моему, три дня. Это было связано с тем, что я уже не мог вместить ту благодать, которую Господь дал почувствовать, и нужно было эти ощущения выплеснуть куда-то. Первый раз я приехал в монастырь 31 декабря, а после Нового года, по-моему, 2 января, вернулся в Петербург, где стал всем рассказывать, чуть ли не кричать про то, что почувствовал и увидел, но никто меня не понял и не откликнулся. Монастырь остался в моем сердце, он уже начал менять мою жизнь, потому что некоторые моменты, которые я должен был выполнять в силу своей работы, я больше не мог делать. Я был связан в то время с театром и вдруг почувствовал, что не могу эту деятельность продолжать. Я принял решение завершить общение с театральным миром, хотя до этого думал, что без этого не смогу. Вот такие неизгладимые впечатления остались после паломничества.

– Повлияла ли эта поездка на Ваш дальнейший духовный путь, выбор в пользу монашества?

– Конечно, поездка в монастырь повлияла и на дальнейший духовный путь, и на монашество. Я понял, что так, как я жил, я дальше жить не могу. А как я должен жить, еще не знал, поэтому устроился работать гардеробщиком в школе и проработал там года полтора, выдавая детям пальто и молясь в это время утром и вечером. Родители знали о том, что я молюсь, хожу в храм и переживали, потому что были в то время людьми нецерковными. Потом, в какой-то момент, папа мне предложил поступить в семинарию, если уж я, по его словам, такой православный. Мне эта мысль даже не приходила в голову, но я знал, что родительское благословение и все, что родители говорят, можно считать Божией волей. Поэтому то, что сказал отец, стало для меня откровением. Помнится, до окончания срока подачи документов в семинарию оставалось очень мало времени, но я успел и благополучно поступил. И был совершенно счастлив.

– Паломничество даёт возможность не только прикоснуться к святыням, но и настраивает на более чуткую духовную жизнь?

– Несомненно, оно настраивает на большую духовную внимательность, чуткость. Но проблема в том, что, когда люди сюда приезжают и живут монастырской жизнью, они как бы возвышаются немного над землей, духовно меняются, а потом, вернувшись домой, через какое-то непродолжительное время становятся прежними. Человек внутри себя редко меняется очень быстро. Такое бывает, но редко. В основном человек движется очень поступательно, изменение ветхого человека на нового происходит очень долго.

– Монастыри, в которых когда-то жили старцы, всегда славились большим потоком паломников, так было и в Псково-Печерской обители – приезжало множество больных, духовно страждущих и просто интересующихся беседами со старцами людей. Бывал ли такой интерес к ним всегда на пользу, ведь они не волшебники? Ехать к старцам, а не к Богу – правильно ли?

– Вот если подумать, кто такой старец – это человек, который может тебе открыть волю Божию. В этом смысле отец Иоанн говорил, что старцев уже нет. Себя он старцем не считал, говоря, что все старцы уже там, в пещерах. И если так было при отце Иоанне, то сейчас-то что и говорить. Но, с другой стороны, Господь может воздвигнуть старцев, когда Ему будет угодно. Конечно, общение со старцем – это большое счастье для каждого. Если человеку выпала такая милость Божия, то ее ощущение останется с ним на всю жизнь, потому что такое несравнимо со словесной проповедью. Это остается в самом человеке.

– Скажите, всегда ли, когда люди ехали не столько в монастырь, сколько просто к старцам, это бывало на пользу?

– Если человек ехал узнать волю Божию и старец ему ее открыл, а человеку это не понравилось и он ее не исполнил – на пользу ему было посещение старца? Нет.

– А бывало, что паломники уезжали от старцев без ответа, то есть, можно сказать, ни с чем? Ведь порой любой ответ, тем более его отсутствие, может ввести в недоумение, и нужно быть ко всему готовым.

– Случалось и такое. Когда-то в Москве была сектантская община отца Георгия Кочеткова. Я издавал тогда журнал, и у нас в редакции был из этой общины один вебмастер. Я с ним особо не спорил, но говорил, что это неправильный путь и тому подобное. Как-то он собрал в поездку в Печоры группу ребят, они, приехав в обитель, попросили меня организовать им встречу с отцом Иоанном, желая спросить по поводу пребывания в общине отца Георгия и думая, что, если он скажет от нее отойти, так и сделать. Я с радостью пришел к отцу Иоанну, объяснил ситуацию, но он сказал, что, если они Церковь не слушают, уже высказавшуюся по этому поводу, не послушают и его, грешного. И он их не принял, передал только какие-то брошюрки антикочетковские, на этом все. Они уехали разочарованные, я не знаю, что с ними было дальше.

– Удалось ли Вам при совершении первого паломничества встретиться со старцами монастыря?

– Да, с отцом Адрианом (Кирсановым).

– Это был тот случай, когда он давал Вам краткий ответ на все вопросы: «Молись»? Как Вы для себя поняли это наставление?

– Я понял его буквально, мне это очень помогло и до сих пор помогает. На все вопросы он отвечал одним словом: «Молись». Я был очень разочарован, подумав, что любой человек мог бы так отвечать. Потом я вышел и увидел, как молодой человек, бывший у батюшки передо мной, записывает то, что он сказал ему. Я спрашиваю: «Что ты пишешь?»; он отвечает: «Хочу записать, что мне старец сказал, чтобы не забыть». Я думаю: «Мне тоже надо». Взял бумагу, но написал только одно слово: «Молись». Я стал молиться – и Господь стал отвечать! Вот что самое удивительное! Для меня это было настоящим чудом. Я слышал про такое, мне не раз рассказывали.

– Ведет ли духовные беседы с паломниками кто-то из братии в обители сейчас? Есть ли в этом необходимость?

– Для паломников, конечно, есть. Что касается братии, мне кажется, никто из них не относится, например, к экскурсиям формально: каждый по-своему пытается передать что-то очень важное, знакомит с монастырем. Самое важное тут не даты и не история, а Бог, благодать, святые, попытка передать свой духовный опыт. Личные же истории всегда интересны и приносят пользу.

– Устает ли братия монастыря от паломников или, наоборот, бывает им рада?

– Мы этому, конечно же, не рады. Когда был ковид, в некотором смысле время было хорошее: никого из посторонних не было в монастыре. Но, опять же, мы упираемся в волю Божию. Господь попустил ковид – нам, с одной стороны, было легче: не было паломников, не нужно было часто на исповедь ходить и так далее, а с другой стороны – многие болели. Воля Божия такова, что паломники есть, и это нужно принимать как данность, как благословение от Бога на то, чтобы мы окормляли их. Есть и архиерейское благословение, и Божие благословение, правильно? И они в этом смысле друг другу не противоречат. А люди приходят разные: и поговорить, и за каким-то советом, и это все мы им должны дать.

– Говорят, понять о себе волю Божию – самое главное в жизни. Можно ли достичь этого при совершении паломничества?

– Понять о себе волю Божию – действительно, самое главное, да. За счет паломничества достичь этого иногда можно. В основном, в монастырь приезжают люди наиболее зрелые, с целью не просто поглазеть, а для решения каких-то внутренних духовных вопросов, которые без Бога не решаются. Им нужно узнать, например, на правильном ли они пути с точки зрения веры, или помолиться, чтобы Господь в чем-то помог. В любом случае, когда возникает какой-то духовный вопрос или жизненная проблема, мы просим Бога о ее решении. Но это не совсем правильно: нужно искать волю Божию. Нам нужно, чтобы Господь решил проблему, но она не всегда разрешается так, как нам нужно. Например, если ты должен отдать какой-то долг и приезжаешь об этом помолиться, чтобы Господь помог, Он не всегда поможет именно отдать: Он может дать какую-то работу, как-то духовно укрепить, и это будет более действенно и важно, чем то, что ты себе напридумывал. Поэтому важно всегда искать волю Божию, стараться понять, почему в данной ситуации с тобой это случилось и что тебе делать дальше. Господь может это открыть, если увидит искренность человека, и, если откроет, нужно быть готовым идти по тому пути, который Он указывает. А иногда Господь вообще молчит, и это тоже ответ. Иногда, бывает, нужно подождать. Каждый конкретно случай нужно разбирать отдельно. У отца Иоанна есть очень мудрая фраза: «У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать».

– Личная встреча с Богом либо случается, либо нет. Если мы не ищем в своей жизни Бога, Он может нами не открыться?

– У человека обязательно должна быть потребность Бога, она может быть даже неосознанной. Но если человек не ищет Бога, Он может ему не открыться, потому что вера – очень драгоценный Божий дар. Если Господь этот дар тебе даст, а ты его не сохранишь, потеряешь или употребишь как-нибудь нерадиво, получится очень плохо. Господь видит человека и кому-то до определенного времени не дает веры, но при этом постоянно стучится в сердце благодатью. Ведь Бог – это не абстракция какая-то, это Дух, Который постоянно рядом с нами. Это Дух чистоты, Дух святости, Дух правды, Дух любви к другим людям, Дух смирения, Дух кротости. И даже если ты изначально ценности в этом не видишь, то потом, когда Господь ее открывает, понимаешь, что дары Святого Духа, которые я перечислил, – самое важное. Бог – источник этого всего. Человек иногда пугается, как, к примеру, блаженный Августин, который сказал: «Даруй мне целомудрие и воздержание – но не сейчас!». По-разному бывает, но искать это важно, тогда будет вера.

– Узнали ли Вы для себя волю Божию, побывав первый раз в паломничестве?

– Конечно, узнал. Но еще понял, что волю Божию нужно постоянно спрашивать у самого Бога – и Он будет отвечать разными способами: либо напрямую, либо через твои мысли, через какие-то ответы, которые ты получаешь внутри себя, через каких-то других людей, книги, богослужения.

– Вы решили приехать в Псково-Печерский монастырь, чтобы увидеть старцев и поговорить с ними?

– Нет, я поехал не для того, чтобы поговорить со старцами, я поехал, чтобы посмотреть монастырь. О нем я слышал от двух людей, один из которых был моим другом. Мы занимались в детстве спортом, он увлекался греблей и поехал однажды на сборы в Псков, где была хорошая гребная база, это было в середине 80-х годов. Их свозили в монастырь, в Печоры. Приехав домой, он рассказал мне об увиденном, но тогда это не произвело на меня никакого впечатления. Я себе монастырь не так представлял, а он был в совершенном восторге. А потом я узнал о монастыре уже ближе к семинарии, незадолго до поступления в нее, но был еще невоцерковленным, поэтому туда не собирался. Позже мы познакомились с семинаристом, который, съездив к отцу Иоанну, в Печоры, приехал в большом восторге. От него я уже многое узнал, после чего мне захотелось поехать туда самому.

– Как Вы думаете, всегда ли чудеса и явные свидетельства Божией помощи происходят по молитвам и вере, или же Господь их творит когда-то с людьми Сам, без их усилий и желания?

– Думаю, бывает по-разному. Из Евангелия мы знаем, что кто-то ожидал чего-то от Бога и просил, а кто-то не прикладывал усилий. Вспомним Марию Египетскую: она ничего не просила, ей было просто интересно зайти посмотреть храм. И с ней случилось великое чудо. Поэтому бывает по-всякому, чуда вообще нельзя просить. Нужно всегда просить волю Божию: «Да будет воля Твоя». Примерно так, а еще просить покаяния, прощения грехов, потому что все плохое, что с нами в жизни происходит, что бы это ни было, во всех областях вообще, бывает оттого, что мы отделены грехом от Бога. Если мы с Богом, нам ничего не страшно, мы будем счастливы в любой ситуации, что бы ни происходило. И мы знаем, что мученики во время своих мучений были счастливы, хотя терпели в этот момент сильную боль, граничащую со смертью. Но для них это была не смерть – они пребывали с Богом. Моя сестра, когда ей делали очень серьезную операцию, тоже была между жизнью и смертью. В тот момент она очень сильно молилась Богу, и именно тогда у нее началось настоящее воцерковление. И это были самые лучшие минуты в ее жизни, потому что Бог был рядом – она чувствовала Его всем своим существом. Вот этого нужно искать, а не чуда.

– Бывали ли какие-то незабываемые случаи Божьей помощи, явленные паломникам монастыря?

– Конечно, такие случаи бывали. Происходили и исцеления, и многое другое. Случаи Божией помощи часто случались и по молитвам старцев, отца Иоанна, например, – их было очень большое количество.

– Как Вы думаете, происходят ли они до сих пор?

– Думаю, что происходят, несомненно.

– Богом зданные пещеры – сокровенное место в монастыре, то, с чего он начинался. Поклониться похороненным в них подвижникам, попросить Божией помощи, а порой и исцелений приезжают со всей России, из других стран. Есть ли еще в монастыре что-то особенное, что нельзя не посетить при поездке?

– Я с уверенностью могу сказать, что у нас все сокровенное. В монастыре каждый камень, по которому мы ходим, сокровенный, даже если его положили еще вчера. Когда я в первый раз приехал в Печоры и подошел к монастырской стене, то вдруг почувствовал, что за ней другая жизнь, великая тайна. Все, что за стеной монастыря, – особый мир, Царство Небесное в некотором смысле. Это особое присутствие Божие, поэтому каждая веточка, каждый листочек в нем сокровенны. Конечно, пещеры – нечто совершенно особенное, там похоронено много старцев, святых людей. Там особая атмосфера. Но при этом, бесспорно, храмы не менее благодатны, даже коровник, пожалуй, является местом особенным. Келии – тоже. Вот я в келии живу, и где бы я ни был, зайдя в нее после поездки, всегда говорю, что это лучшее место на земле, даже если она не убрана. Приезжаешь и чувствуешь благодать: вот, именно для этого места я создан.

– Что бы Вы могли посоветовать молодым паломникам, интересующимся поиском духовных истин, Бога?

– Я бы посоветовал искать Бога и быть честным по отношению к себе. Если у тебя нет, например, сейчас веры, ты неверующий, но тебе интересно, ты читал Достоевского, или знаком с книгой «Несвятые святые», или с письмами отца Иоанна (Крестьянкина), или с творениями каких-то святых отцов, или кино посмотрел особенное – внешние вещи не сделают тебя верующим человеком, поэтому, нужно искать, читать Евангелие, спрашивать о Боге у тех, кто может о Нем знать, обращаться к Нему Самому, прося: «Господи, если Ты есть, дай мне веру или открой Себя». Человек, который ищет по-настоящему, обязательно найдет. Если ты ищешь денег, даже если ты член церкви, церковный человек, и церковь используешь для того, чтобы стать богатым, значит, ты получишь деньги. Если ты ищешь какой-то власти через церковь, вполне возможно, что тебе Господь попустит этой властью обладать. Только смысл в этом всем какой? Если ты ищешь Бога, ты будешь с Богом.

–Дорогой отец Августин, благодарим Вас за такую интересную беседу! Хочется пожелать Вам Божией помощи и сил в каждодневных трудах!

– Большое спасибо, всего Вам доброго!

Беседовала Кира Киреева