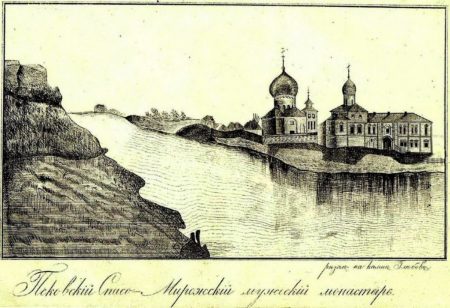

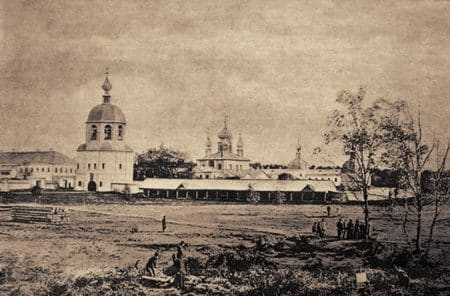

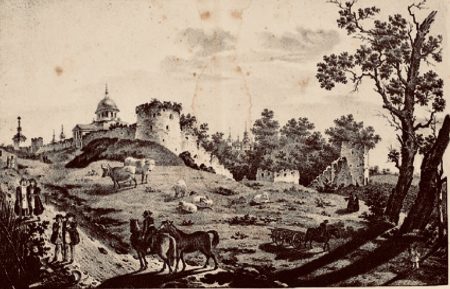

На левом берегу реки Великой в месте впадения в нее небольшой речки Мирожи находится один из древнейших монастырей Псковской земли. Время и обстоятельства основания Спасо-Мирожского монастыря не известны.

Известно, что второй четверти XII в. по заказу новгородского архиепископа святителя Нифонта в стенах Мирожской обители был возведён каменный храм в честь Преображения Господня. Сведения об этом сохранились в древнейшей новгородской летописи под 1156 годом, где сообщается о кончине новгородского владыки: «Тое же весне преставися архиепископ Нифонт апреля в 21(день)». Среди объектов строительной деятельности упоминается псковская постройка: «а (в) Плескове Святаго Спаса церковь созда камяну». Строили монастырскую церковь новгородские мастера с использованием местной известняковой плиты и плинфы (крупноформатного кирпича).

Сразу после окончания строительства храм был расписан фресками. Святитель Нифонт обеспечил обитель большими земельными наделами. Есть основание думать, что обитель существовала еще раньше, потому, что в это же время в Мирожской обители становится известным преподобный Авраамий, уже игумен монастыря, скончавшийся и погребенный в Мирожской обители 7 октября 1158 года, два года спустя после строительства первого ее храма.

Леонид Алексеевич Творогов – ученый, создатель Древлехранилища Псковского музея, филолог, краевед, археограф, собиратель и хранителя древних рукописей, считал, что Мирожский монастырь за рекой Великой был основан в начале XI века новгородским князем Ярославом Владимировичем и псковским князем Судиславом, а Новгородский владыка Нифонт построил каменный собор на месте древнего деревянного храма.

Справедливости ради, следует уточнить, что Ярослав Мудрый бывал в Пскове в этот период и доподлинно известно, а его его родной брат Судислав, младший сын Владимира Крестителя, стал в 1014 году князем Пскова. О его правлении известно немногое, и продлилось оно не так уж долго, но по каким-то причинам Ярослав счел его опасным для себя и заточил в 1036 году в темницу на долгие 23 года. После освобождения первый князь псковский ушел в монастырь, где и провел остаток своей жизни. В этот же период Ярослав Мудрый основывает и город Юрьев, нынешний Тарту. Поэтому версия о создании обители в междуречье Великой и Морожки вполне жизнеспособна.

Фрески собора Мирожского монастыря, которые относятся к XII веку – времени строительства самого собора, типичны только для произведений псковского мастерства. Несомненно, что во главе артели был греческий мастер, который занес в Псков, восточнохристианскую, а не столичную, константинопольскую традицию, но помогали ему местные псковские живописцы. Они стремились приблизить религиозный образ к зрителю, усилить эмоциональные оттенки – скорбь, слезы, страдание (дщери Иерусалима из сцены Успение; Мария и ангелы из Распятия и др.). Но, при этом, они не впадают в эмоциональность и пишут в спокойных эпических тонах, избегая резких, угловатых движений, у них богатая линейная разделка одежд, навеянная иконными золотыми асистами.

Аналогичные приемы обнаруживаются во фресках собора Снетогорского монастыря (1313) и в ряде ранних псковских икон (Деисус Русского музея, Никола Третьяковской галереи и др.). Псковичи были небогаты, и заменяли золото желтой краской, что необычно для византийских фресок. Но уникальность фресок, кроме их высокого художественного уровня (по стилю своего исполнения они полностью лишены хронологических аналогов на территории России и отчасти сходны лишь с некоторыми образцами византийской настенной росписи), прежде всего, заключается в тщательно продуманной и проработанной иконографической концепции. Главным мотивом фресок собора является утверждение реальности воплощения Бога и ипостасного соединения во Христе божественной и человеческой природы. Эти догматы чрезвычайно волновали константинопольских богословов в XI—XII веках и не могли не волновать Владыку Нифонта – грамотного, просвещенного человека в вере христианской.

Сюжеты росписей повествуют об основных событиях Священного Писания, они подробным образом отображают евангельское повествование, при этом они доступны каждому, кто входит в храм, каждому человеку, что было особенно важно в тот период, когда большинство жителей было безграмотно. Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря – это иллюстрации Священного Писания, и играли особую, очень важную роль в распространении христианской веры на этих пограничных территориях.

Впоследствии в монастыре была своя иконописная школа. Известно, что особо почитаемый псковичами святой преподобномученик Корнилий Псково-Печерский именно в Мирожском монастыре в начале XVI века делал свои первые шаги в иконописи.

О быте монашествующей братии, участии обители в общественной жизни города в XIV-XV веках в письменных источниках сведения почти полностью отсутствуют, но тот факт, что Мирожский монастырь находился на подступах к городу, на открытом месте, на дороге из Литвы и Ливонии, послужил причиной частого упоминания его в летописных сводах – при каждом вражеском набеге на Псков он становился легкой добычей для врагов. Летопись сообщает, что в 1299 году немцы, подойдя к Пскову, разорили посады и убили игумена Мирожского монастыря Василия и пресвитера Иосифа. С именем Иосифа Л. А. Творогов связывал “Послание Есифа к детям” и считал его заказчиком псковского списка “Слова о полку Игореве”, которые были обнаружены в Мирожской обители. В 1323 году монастырь вновь был захвачен немецкими рыцарями.

В 1404 году игуменом Мирожского монастыря Карпом на крутом берегу реки Великой была построена церковь во имя святого Архидиакона Стефана.

В 1463 и 1471 годах Мирожская обитель служила временной квартирой для московской рати, приходившей на помощь Пскову, а также новгородской в 1474 году.

Можно было предположить, что до XVI века в Мирожском монастыре было многолюдно, потому, что он считался вторым из числа 4-х больших Псковских монастырей (первым был Снетогорский, третьим был Елиазаровский и четвертым Великопустынский).

В период Ливонской войны до 1580 года в Пскове велась серьезная оборонительная подготовка к приходу войска Стефана Батория, и в этот период царь Иоанн IV неоднократно посещает Псков. Еще в конце мая 1558 года закончилось сосредоточение в Пскове 40-тысячной русской армии во главе с князем Петром Шуйским, и уже к 1580 году была проведена ревизия всех крепостных стен, их ремонт и укрепление.

Накануне пришествия войска короля Стефана Батория было принято решение выжечь все псковские посады, в т. ч. левый берег реки Великой и вывести в город все имущество. Стефан Баторий, подойдя к Пскову в августе 1581 года, оказался на пепелище. У опустевшего Мирожского монастыря он поставил сильную батарею, а на монастырскую колокольню – пушки, из которых вели обстрел Покровской башни каменными раскаленными ядрами. Ответным огнем псковских орудий были разрушены постройки монастыря. После победы над войском Стефана Батория обитель была восстановлена, в том числе и усердием царя Иоанна Васильевича.

В то время главной святыней монастыря являлась чудотворная икона Божьей Матери «Мирожская». Она была написана в монастыре в 1198 году в честь явления Пресвятой Богородицы, а через четыре столетия, 24 сентября (7 октября) 1567 года, в день памяти преподобного Авраамия в Мирожском монастыре от нее совершилось чудесное знамение. Во время свирепствовавшего во Пскове морового поветрия, от этой иконы, как повествует древнее сказание, “таинство совершися Госпожи Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии честнаго Ее знамения: от пречистаго образа иконы слезы из обою очию, яко струя, течаху, и многа благодарения и цельбы бываху человеком от образа Матере Господня”. Царь Иоанн Васильевич увез чудотворный Мирожский образ из Пскова, а в монастыре остался список “мера в меру” – так называемая “Великая Панагия” из Спасо-Мирожского монастыря. Празднование знамения Мирожской иконы установлено в том же, 1567 году, по благословению архиепископа Новгородского и Псковского Пимена. Этой иконе была составлена особая служба, напечатанная в Минее 1666 года.

При монастыре существовала библиотека, которая размещалась в ризнице. Библиотека была небольшой и состояла из богослужебных книг и рукописных богословских и философских трудов, некоторые были на латинском языке. Архив монастыря, который также размещался в ризнице, состоял из указов Псковской духовной консистории, приходно-расходных и метрических книг. Указы начали собирать только после настоятельного требования епархиального начальства в 1820 году, а до того времени о сбережении получаемых бумаг весьма мало заботились. Даже в то время, когда было предписано, полученные указы и другие документы переплести в книги, то обложки на них делали из указов XVIII века, чему обязаны сохранением некоторых сведений о настоятелях XVIII столетия. Документы XIX века были подобраны по годам и хранились в ризнице под присмотром казначея.

К началу XVIII века была освещена построенная заново каменная Стефановская церковь с парадными воротами, выходящими к берегу Великой, а к середине века, судя по описи 1766 года, вся внутренняя территория была плотно застроена.

Монастырь имел рыбные ловли на реке Великой и на Мироже, на озерах Березовом и Клины, на реках Пимже и Будовижской. Ловли эти по именному Высочайшему указу от 18 декабря 1797 года были отданы во владения Мирожского монастыря. Согласно этому указу по распоряжению Псковской казенной палаты в 1803 году назначена была Мирожскому монастырю каменная водяная мукомольная мельница, которая находилась в Кирилловой мызе Островского уезда, которую монастырь сдавал в аренду. Мирожский монастырь имел выгонные земли, данные от коллегии экономии в 1781 году (пашни, сенокосы и прочие угодья) в районе реки Мирожки в Пскове, в Псковском уезде Лабутинской волости пустошь Гайкова, Гайдук, в Завелицкой волости Псковского уезда, пахотные земли – всего во всех пустошах 93 десятины 1437 сажен. Казна монастыря пополнялась добровольными пожертвований, продажей свечей.

В 1789 году игумен Мирожского монастыря Венедикт сообщил преосвященному Иннокентию, что деревянные настоятельские покои в ветхом состоянии, он просил разрешение построить на их месте каменную колокольню и церковь во имя Святителя Николая, а между церковью и колокольней построить у Стефановской церкви особые покои, в которых могла быть устроена трапеза для братии. На эту просьбу последовало архипастырское благословение. Указ духовной консистории, разрешавший это строительство, был подписан 3 декабря 1789 года. Согласно указу был возведен двухэтажный корпус, в нижнем этаже были кельи настоятеля.

В 1800 году во время разлива рек на нижнем этаже этого здания вода доходила до потолка, поэтому настоятельские кельи оказались совсем непригодными для жилья. Вскоре нижний этаж был переоборудован в кухню и трапезную. Братские кельи размещались в верхнем этаже. Вскоре вокруг монастыря была возведена каменная ограда.

11 января 1864 Святейшим Синодом был определен на службу настоятелем Спасо-Мирожского монастыря архимандрит Николай (Трусковский). Одновременно он был назначен ректором Псковской духовной семинарии и членом Псковской духовной консистории.

В 1884 году на собранные монастырем пожертвования были проведены ремонтные работы в храме во имя св. Апостола Первомученника и Архидиакона Стефана. В 1884 году к нему была пристроена деревянная паперть со ступенями, ведущими в средний ярус, где находится собственно церковь, было устроено отдельное помещение для библиотеки. В храме потолок и полы переделали. Стены были оштукатурены, поставлены две новые кафельные печи и установлен новый иконостас. На ремонт было израсходовано 872 рубля. 21 октября 1884 года храм был освещен епископом Нафанаилом.

В конце XIX века на старом каменном подклете, напротив Спасо-Преображенского храма был возведен деревянный дом настоятеля. В 1899 году ремонтные работы на территории монастыря были продолжены старанием и усердием самой братии во главе с настоятелем архимандритом – Николаем.

Богослужение в храмах Спасо-Мирожского монастыря совершались в следующем порядке: в Преображенском храме, который не отапливался, службу вели от Пасхи до Воздвиженья, а в Стефановском теплом храме – от Воздвиженья до Пасхи.

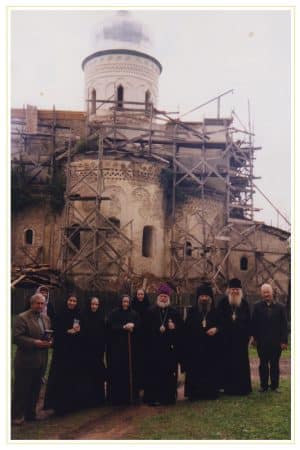

С 1987 по 1902 году в храме Преображения Господня была проведена масштабная реставрация. Раскрытые в 1856 году подлинные фрески XII века были записаны “в древнем стиле”. На средства Святейшего Синода был поставлен мраморный иконостас итальянской работы. 24 августа 1902 года преосвященный Сергий, епископ Псковский и Порховский, освятил храм Спасо-Преображения. В августе 1903 года в Псков прибыл император Николай II, посетил Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь и осмотрел отреставрированные фрески.

В 1907 году Мирожский монастырь возглавлял архимандрит Амвросий, который окончил курс Костромской духовной семинарии, и Московской Духовной Академии, имел ученую степень кандидата богословия, в 1904 году был назначен ректором Благовещенской духовной семинарии и возведен в сан архимандрита. Указом Святейшего Синода от 14 июля 1906 года Архимандрит Амвросий был перемещен на должность настоятеля Спасо-Мирожского монастыря, был назначен членом духовной консистории. Резолюцией архиепископа Псковского и Порховского Арсения 26 марта 1907 года был утвержден в должности члена епархиального училищного совета, с 1907 года преподавал Закон Божий в старших классах Сергиевского реального училища.

После прихода к власти большевиков в жизни обители начались тяжелые времена. 15 июня 1921 года на территории Мирожского монастыря была открыта экскурсионная станция. Только в 1921 году экскурсионная станция приняла более 700 человек. Но монастырь официально не был закрыт. Местный журналист, присутствовавший 25 июня 1922 года на территории Мирожского монастыря, писал: “Раздается обычный монастырский звон, но только три монаха, живущие в этом историческом монастыре, пошли в церковь”. 6 августа 1922 года был составлен акт об изъятии в пользу голодающих Поволжья ценностей Мирожского монастыря – серебряных риз, лампад, ковшей, блюд, и др.

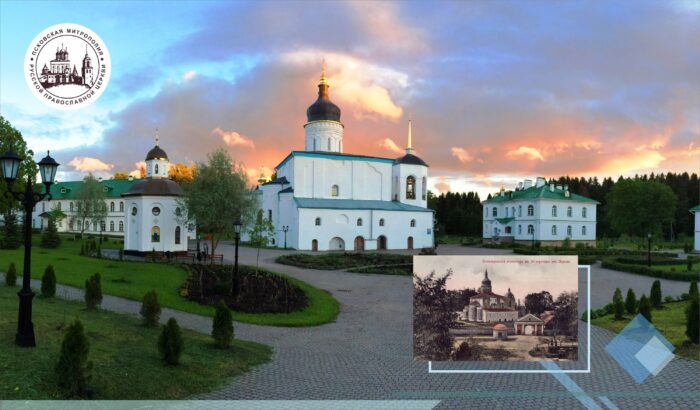

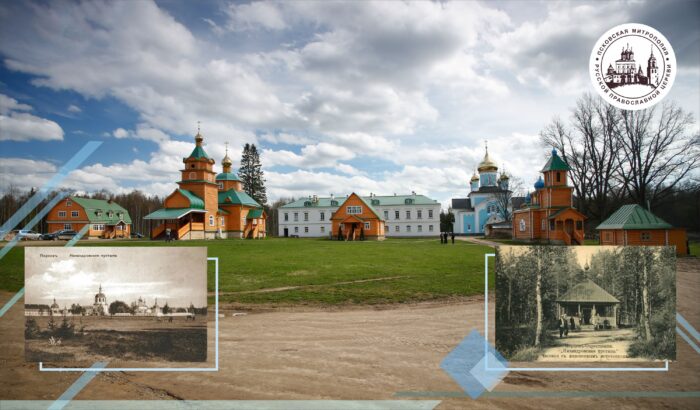

В 1994 году Высокопреосвященнейший Евсевий Архиепископ Псковский и Великолукский и Областная Администрация приняли соглашение по вопросу передачи Псковской Епархии храма первомученика архидиакона Стефана, братского корпуса и дома настоятеля. Возрождение обители началось в 1994 году. Благодаря поддержке и усилиям Владыки Псковского и Великолукского Евсевия двери монастыря открылись не только для туристов и реставраторов, но и для православных прихожан и многочисленных паломников.

Первыми насельниками возрождающейся обители стали монахи Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Много трудов было положено на восстановление монастыря. Важно было не только начать богослужение в переданном монастырю храме, но и наладить монастырский быт, а также возродить традиционно существующую в монастыре иконописную мастерскую. Через три года, в день памяти первомученика архидиакона Стефана, 15 августа 1997 года Владыка Евсевий освятил вновь созданную иконописную школу и благословил на труды иконописцев из числа монашеской братии.

После долгих лет отсутствия богослужений в Спасо-Преображенском соборе, так и не переданном обители, на престольный праздник Преображения Господня 19 августа 2010 года, в приезд Святейшего Патриарха Кирилла на Псковскую землю, состоялась первая Божественная литургия.

В 2019 году Спасо-Преображенский собор и его фресковая живопись внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

19 августа 2019 года в престольный праздник Преображения Господня Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе возглавил правящий Архиерей митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В 2021 году исполнилось 865 лет от первого упоминания в Новгородской Первой летописи каменного Спасо-Преображенского собора в междуречье рек Великой и Мирожки.

24 июля 2025 года по итогам заседания Священного Синода и в связи с прошением митрополита Псковского и Порховского Матфея монастырь обрел первого в новейшей истории игумена – им стал исполняющий до этого обязанности наместника обители иеромонах Серафим (Козулин).

На сегодняшний день в монастыре совершаются ежедневные богослужения в храме первомученика архидиакона Стефана. Актуальное расписание богослужений можно посмотреть на сайте монастыря.

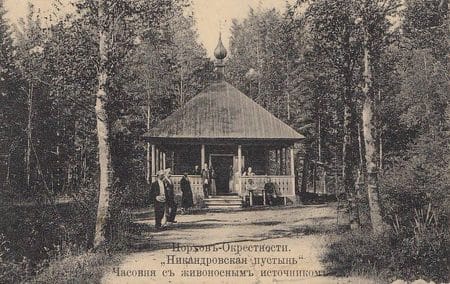

В деревне Красиковщина Псковского района, Псковской области, расположенной в 46 км к северу от города Пскова и в 17 км к юго-востоку от села Серёдка, в нижнем течении реки Торошинка находится подворье Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря и каменный храм Рождества Христова, построенный в 1880 году.

Адрес: г. Псков, Мирожская наб., д. 2

Игумен монастыря: иеромонах Серафим (Козулин)

Официальный сайт монастыря: http://mirozhsky-monastery.ru/

Электронная почта: monmir@mail.ru

Контактный телефон:+7 (911) 691-12-34 (иеромонах Афанасий)

Группа ВКонтакте: https://vk.com/mirozhskiy_monastir

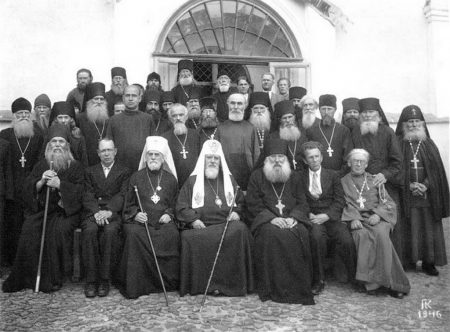

Монастырь продолжает катехизаторскую и издательскую деятельность. В монастыре по милости Божией не угасают светильники истинного благочестия, примером для которых служат уже почившие архимандриты – Иоанн (Крестьянкин), Адриан (Кирсанов), Феофан (Молявко), Нафанаил (Поспелов), схиархимандрит Александр (Васильев) – дивные старцы, которых ныне знает едва ли не весь православный мир.

Монастырь продолжает катехизаторскую и издательскую деятельность. В монастыре по милости Божией не угасают светильники истинного благочестия, примером для которых служат уже почившие архимандриты – Иоанн (Крестьянкин), Адриан (Кирсанов), Феофан (Молявко), Нафанаил (Поспелов), схиархимандрит Александр (Васильев) – дивные старцы, которых ныне знает едва ли не весь православный мир.

Духовник монастыря архимандрит Гермоген (Муртазов), всю жизнь прослуживший в женской обители в Пюхтицах, по просьбе Владыки Евсевия принял заботу о душах сестер на свои плечи. В монастырь стали стекаться люди, прося молитв и благословения в житейских нуждах и болезнях, за духовным советом в сложных обстоятельствах, приезжали со всей России и из-за рубежа.

Духовник монастыря архимандрит Гермоген (Муртазов), всю жизнь прослуживший в женской обители в Пюхтицах, по просьбе Владыки Евсевия принял заботу о душах сестер на свои плечи. В монастырь стали стекаться люди, прося молитв и благословения в житейских нуждах и болезнях, за духовным советом в сложных обстоятельствах, приезжали со всей России и из-за рубежа.