Расположенный в 50 км на запад от Пскова, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь ведет свою историю уже более 550 лет. На северо-западных рубежах России, на древней Псковской земле были взращены семена Православной веры, посеянные на Руси еще в Х веке святой равноапостольной княгиней Ольгой, которая, по преданию, родилась в веси Выбутской близ Пскова.

Летопись повествует о том, как в конце ХIV века изборские охотники, отец и сын Селиши, слышали в глухом лесу близ ручья Каменца «гласы поющих неизреченно и прекрасно» и ощутили благоухание «яко от множества фимиама».

Вскоре местные крестьяне приобрели эти земли; по жребию они достались Ивану Дементьеву, который поселился неподалеку, у реки Пачковки. Однажды, когда он рубил лес на склоне горы, одно из поваленных деревьев, падая, увлекло за собой другие. Под корнями одного из них открылся вход в пещеру, а над входом надпись: «Богом зданныя пещеры».

Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная преподобным Ионой в песчаном холме у ручья Каменца Успенская церковь. Преподобный Иона ранее носил в миру имя Иоанн, был священником в Георгиевском храме Юрьева-Ливонского (ныне г.Тарту). Прозван он был Шестником, т.е. пришельцем, потому что родом происходил из московских пределов. В Ливонию он пришел как миссионер. В то время православный люд подвергался там жестоким гонениям со стороны немцев-латинян. Опасаясь за жизнь своей семьи, о. Иоанн вместе с женой Марией и детьми покидает Юрьев и поселяется во Пскове. Здесь он впервые услышал о “Богом зданной пещере”. Сердечное желание с еще большим усердием послужить Господу привело Иоанна с семейством поселиться вблизи святого места. Постройка пещерного храма еще не была завершена, когда Мария, его супруга, тяжело заболела. Почувствовав приближение смерти, она приняла монашеский постриг с именем Васса, таким образом став первой постриженницей обители.

По смерти супруги Иоанн и сам принял иноческий образ с именем Иона. Как и преподобная Васса, он также причислен к лику Псково-Печерских преподобных. Память его совершается 11 апреля, а преподобной Вассы – 1 апреля.

Преемник преподобного Ионы иеромонах Мисаил возвел на горе келии и храм, но вскоре монастырь подвергся нападению лифляндцев. Деревянные постройки были сожжены, имущество разграблено. Когда же святотатцы стали бесчинствовать в Успенском храме монастыря, вышедший из алтарной части огонь изгнал их из обители. Тем временем из Изборска подоспел русский отряд, довершивший уничтожение лифляндцев.

Монастырь долго бедствовал после этого потрясения: набеги, хотя и менее дерзкие, продолжались. Иноземные завоеватели еще не раз пытались стереть обитель с лица земли, так как видели в ней прежде всего оплот Православия и русского влияния на близ живущее местное население балтийских племен (эстов и сету), а также организатора хозяйственной деятельности в крае и, наконец, русский военный опорный пункт.

Только через полвека, при игумене Дорофее, вновь поднялась и расцвела обитель: в 20-е годы ХVI века была обновлена и расширена Успенская церковь, устроен придел во имя преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Также возводились другие храмы и монастырские строения. Строительством руководил государев дьяк, обладавший властью полномочного представителя великого князя Московского в Пскове, Мисюрь Мунехин, который повел работы с большим размахом. За заслуги по устроению обители он первым из мирян был похоронен в монастырской пещере.

В 1521 году монастырь обрел чудотворную икону Успения Богоматери “в житии” (с житийными клеймами). Этот образ был написан иконописцем Алексеем Малым по заказу псковских “торговых людей” Василия и Феодора (Феодор позднее принял постриг с именем Феофил и скончался в обители). В этот период монастырь переместился с горы вниз, в долину Каменца, келии были поставлены против Успенского храма.

К концу 20-х годов ХVI века, при игумене Герасиме, упорядочилась внутренняя жизнь обители: игумен составил общежительный устав по образцу Киево-Печерского, учредил чин церковной службы по преданию древних монастырей, постановив, чтобы богослужение совершалось ежедневно в Успенском соборе. И сегодня свято хранит обитель древние традиции, соблюдая строгий общежительный устав.

Год от года возрастала известность монастыря. Молва о чудесных исцелениях, получаемых по-особому заступлению Царицы Небесной не только православными, но и латинянами, привлекала множество богомольцев; некогда “убогое место” пополнялось драгоценными вкладами, обширными угодьями и вотчинами. Но приношения эти шли не только на нужды обители. Монастырские расходные книги сохранили сведения о материальной помощи, которую монахи постоянно оказывали беженцам во время многочисленных войн. За счет монастырской казны восстанавливались разрушенные захватчиками жилища в окрестных селениях, во время перемирий монастырь выкупал у неприятеля военнопленных. Все прочие монастыри псковской епархии, даже более древние: Мирожский (1156 г.), Снетогорский (ХIII в.), Велико-Пустынский (1404 г.), Спасо-Елеазаровский (1447 г.) – уступали первенство Псково-Печерской обители, а игумены других монастырей теперь производились в его настоятели в знак повышения. Печерские же настоятели поставлялись в епископы.

Наибольшего расцвета Псково-Печерская обитель достигла при своем постриженнике Корнилии, избранном во игуменство настоятелем монастыря в 1529 году. Игумен Корнилий строго осуществлял монашеское общежитие. Он сильной рукой защищал монастырь от величайшего зла русской монастырской жизни того времени — так называемых «вкладчиков», т. е. мирян, приносивших богатые пожертвования в пользу обители, затем поселявшихся в ней с принятием монашеских обетов или отказом от их исполнения. Бывали случаи, что лица, внесшие богатый вклад в монастырь и принявшие монашество, считали для себя необязательным выполнение монашеских правил.

Полный христианской любви к ближним и к братии обители, Корнилий подавал им пример истинного подвижничества не только словом, но и делом. Число братии при Корнилии увеличилось от 15 до 200 человек. Это количество насельников монастыря не было превышено ни при одном из последующих настоятелей. С начала игуменства преподобного Корнилия усиливается проповедь христианства среди жившей вокруг монастыря чуди, современных нам сету. Игумен Корнилий распространил Православие среди эстов и сету, заботился о просвещении и благоустройстве их жизни, наделял их землей и защищал от врагов.

С 1558 года поле деятельности блаженного Корнилия расширилось в связи с тем, что Иван Грозный начал войну с ливонскими немцами, образовавшими после своего утверждения в Лифляндии Ливонский рыцарский орден — полудуховное, полувоенное общество, стремившееся низложить Православие. Настоятель Псково-Печерского монастыря не остался в стороне от текущих событий. Он принял самое деятельное участие в оказании помощи Отчизне. В качестве миссионера преподобный Корнилий шел в завоеванные города, проповедовал там христианство силою слова и примера, строил храмы.

Несмотря на свою занятость после своего назначения игуменом, преподобный Корнилий находил время и для литературной работы. В 1531 году в окончательной редакции вышел его труд под названием «Повесть о начале Печерского монастыря…». Преподобный Корнилий описал в своей работе крупные перемены в устройстве монастыря, монастырский быт, охарактеризовал деятельность своих предшественников. Его труд отличается хронологической точностью приводимых данных.

Другим делом усердия преподобного Корнилия было основание в 1538 году во Пскове, на Усохе, подворья для монастыря с каменной церковью в честь Божией Матери «Одигитрия». При нем был устроен дом для служащих в новом храме и для приходящих из монастыря в город по каким-либо делам. Печерское подворье было основано для принятия святых икон из Псково-Печерского монастыря, приносимых с крестным ходом в город.

Для отвращения бедствий, грозивших Псково-Печерской обители, игумен Корнилий решил построить вокруг монастыря большую каменную ограду. И вот во время семилетней войны Ивана Грозного с Ливонией (1558—1565) преподобный Корнилий воздвиг вокруг всего монастыря массивную каменную стену (из плит) высотой в 5 аршин, длиной в 380 сажен, а шириной более 2 аршин.

В результате возведения каменной ограды обитель превратилась в грандиозное оборонительное сооружение. Его могучие стены строились при непосредственном участии царского военачальника Павла Петровича Заболоцкого (впоследствии инока Пафнутия).

За свою ревность к славе святой обители и к благу ближних, за то постоянное и неутомимое усердие, с каким игумен Корнилий совершал дело Божие, он много пострадал от клеветников. Вот что записано о кончине преподобного игумена Корнилия в летописи XVII века, составленной иеродиаконом Питиримом и являющейся первоисточником наших сведений: «Сей достоблаженный игумен Корнилий I на игуменстве 41 год и 2 месяца поживе; он постническим и святым житием не точию мнихом бе образ ко спасению, но и люди Нова града Ливонского (Нейгаузена), «чудь» называемая, христианской вере научи и святым крещением просвети и клирики устроя, во время же бывших потом на земли России мятежей много злая пострада и, наконец, от тленного сего жития земным царем предпослан к Небесному Царю в вечное жилище, в лето 1570 февраля в 20-й день на 69 году от рождения своего». В монастырской повести о причинах мученической кончины преподобного Корнилия ничего не сообщается.

Приграничное положение обители оставалось опасным. В середине ХVI века усиливается натиск на псковскую землю со стороны немецкого ливонского ордена. Это привело к тому, что Псково-Печерский монастырь постепенно становится не только местом спасения христианских душ, не только миссионерским и просветительским центром, но и мощной крепостью северо-западной Руси.

Летом 1581 года стотысячная польско-литовская армия двинулась на Псков. Находившиеся в Печерской крепости-монастыре сторожевые войска перехватывали неприятельские отряды, обозы с оружием, шедшие к осажденному городу.

29 октября разгневанный польский король Стефан Баторий послал многочисленное войско к монастырю, защитниками которого были всего две-три сотни стрельцов, переселенных из Москвы и положивших начало Печерскому посаду.

5 ноября вражеские войска обстреляли монастырь из пушек и разбили стену возле Благовещенского храма. Сюда тотчас устремился неприятельский отряд. Теперь уже одна только военная сила не могла спасти обитель, и тогда иноки принесли к пролому главную монастырскую святыню – древнюю икону Успения Божией Матери. Все осажденные горячо молились Заступнице рода христианского, и Матерь Божия услышала их молитвы. Битва продолжалась до глубокой ночи, но все приступы были отражены.

Летопись повествует и о других чудесных событиях, в которых была явлена особая милость Божия к обители. Секретарь походной канцелярии Батория ксендз Ян Пиотровский записал в своем дневнике: “Немцам не везет в Печорах, были два штурма и оба несчастны. Пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше ни с места. Это удивляет всех, одни говорят, что место заколдовано, другие – что место свято, но во всяком случае подвиги монахов достойны удивления”.

Чудотворные иконы Божией Матери “Успение” и “Умиление” были посланы к защитникам Пскова, вдохновляя их на ратные подвиги: за 5 месяцев осады неприятель более 30 раз штурмовал Псковский кремль, но города так и не взял.

В память этого чудесного избавления благодарные печеряне каждый год в 7 неделю по Пасхе ходили крестным ходом с чудотворной иконой “Умиление” во Псков. В 1998 году традиция крестного хода была возобновлена (только икону теперь переносят внутри обители – из Успенского в Михайловский храм и обратно).

В начале ХVII века монастырь пережил множество нападений шведских, литовских и польских завоевателей, которые пользовались внутренними трудностями Русского государства и бесчинствовали на западных его рубежах.

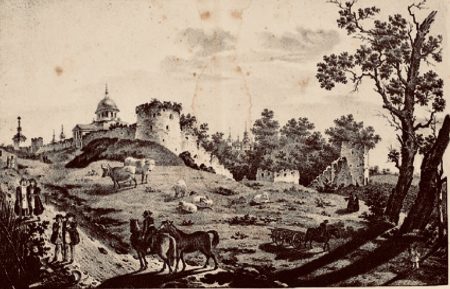

В 1701 году Петр I повелел обнести монастырь земляным валом и глубоким, наполненным водой рвом (остатки земляных укреплений Петровской эпохи сохранились до наших дней). На важнейших пунктах соорудили 5 бастионов, у ворот поставили батарею. Печерская крепость получила значение общегосударственной: в знак этого на главной крепостной Никольской башне был установлен государственный герб.

В 1703 году, благодаря новым укреплениям, маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение двухтысячного войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря. Ништадтский мир (1721 г.) отодвинул границу страны на запад и положил конец оборонной миссии Псково-Печерского монастыря.

В 1812 году Русской земле вновь угрожал завоеватель. Быстро продвигавшиеся наполеоновские войска заняли Полоцк. Угроза оккупации нависла и над Псковом. Тогда, по просьбе псковичей в город принесли из монастыря иконы Божией Матери “Успение” и “Умиление”, хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного. 7 октября был совершен крестный ход с чудотворными святынями. В тот же день русские войска отбили Полоцк, Псков оказался вне опасности. В память этого события по инициативе героя войны генерал-фельдмаршала П. Х. Витгенштейна в Печерской обители был воздвигнут храм в честь Святого Архистратига Божия Михаила (1815-1827 г.г.).

В ХХ веке монастырю вместе с Отечеством пришлось пройти через две войны. Но древние традиции, бережно хранимые в монастыре, не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. Молитвами Пречистой Богородицы Псково-Печерская обитель промыслом Божиим была по договору 1922 г. отнесена к буржуазной Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 г., чем и была спасена от всеобщего разорения и осквернения.

В монастыре в течение 1941 года произошли перемены: архимандрит Парфений ушел на покой по старости, хотя всё ещё продолжал нести послушание эконома. Это был прекрасный хозяйственник и человек большой души. Любимым выражением отца Парфения было: «Слава Богу за всё!». До ухода отца Парфения игумен Павел только помогал ему, но затем все неприятности, связанные с оккупацией, тяжелейшим бременем легли на плечи одного отца Павла, бывшего уже также в преклонных летах.

Монастырь продолжал оставаться в двойном подчинении: Таллиннскому Митрополиту Александру (Паулусу) и Экзарху Прибалтики Митрополиту Сергию (Воскресенскому).

2 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фашистские войска быстро продвигались по Прибалтике. В спешном порядке все советские организации города Печоры были эвакуированы в тыл. В город вошли немцы.

Тогда, в первый год войны, братия не случайно выбрала игумена Павла своим наместником. Благодаря избранной им тонкой и умной линии поведения с оккупационным режимом, сохранилась обитель со всеми ее ценностями и святынями, сохранилась братия. Мало того, уповая на милость Божию, он укреплял своей верой других, организовывал продуктовую помощь пленным красноармейцам в лагерном пункте №134 Пскова, больным и престарелым Псковского дома инвалидов и богадельне на Завеличье.

Есть свидетельства и о том, что в войну в монастырских пещерах укрывались советские разведчики. Один из них при посещении обители в 1984 году лично подтвердил этот факт. Так святая обитель-крепость и в минувшей войне оставалась негасимым светильником православной веры, надежной опорой нашим соотечественникам выстоять в это тяжелое для всей страны время. После освобождения Печор игумен Павел был арестован по ложному обвинению в сотрудничестве с фашистами, осужден на 15 лет и скончался в тюремной больнице в возрасте 80 лет. Лишь спустя 52 года благодаря усердным трудам архимандрита Тихона (Секретарева) он был реабилитирован.

Прославился монастырь и в мирные годы духовными подвигами своих насельников, по молитвам которых не оскудевает милость Божия к ищущим Небесного утешения у Печерских святынь. Во все время существования обители в ней не гас огонь старческого служения. Все, кто приходили за духовным утешением и советом, находили таковые в беседах с великими молитвенниками.

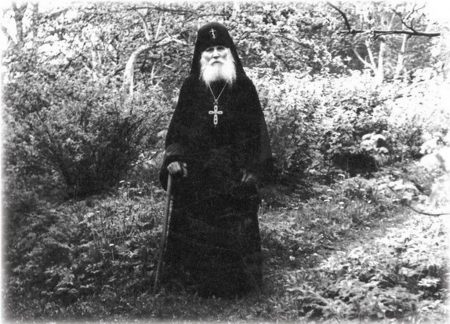

Более 60 лет служил Богу и людям иеросхимонах Симеон (Желнин), духовно окормлявший не только монастырскую братию, но и многочисленных мирян, паломников, приходивших к нему за духовным советом. О его жизни выпущена отдельная книга, в которой читатель найдет множество свидетельств о чудесной молитвенной помощи старца. 1 апреля 2003 иеросхимонах Симеон был прославлен в лике святых.

Схиархимандриты Агапий (Агапов), Пимен (Гавриленко) продолжили подвиг старческого служения в 60-е, 70-е гг.

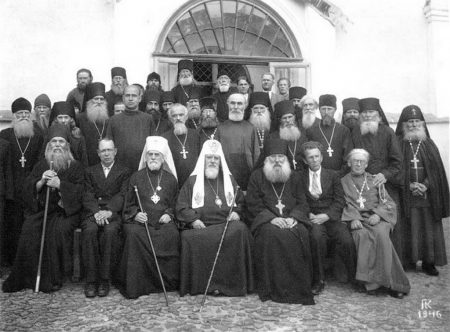

После Великой Отечественной войны в Псково-Печерскую обитель приехали старцы с Валаама, перед войной перевезенные со святого острова в Финляндию. Иеросхимонахи Михаил (Питкевич), Лука (Земсков) и другие старцы были как бы духовным мостом, соединяющим Старый Валаам и святую Печерскую обитель. В обители провел последние годы жизни Митрополит Вениамин (Федченков).

Бедствия, постигшие наше Отечество в годы Великой Отечественной войны, не обошли стороной и обитель. Подверглись разрушениям Трапезная и Братский корпус, стена Михайловского собора. Другие храмы также пострадали от артиллерийских обстрелов.

Большой вклад в восстановление монастыря в послевоенные годы внес архимандрит Пимен, наместник обители с 1949 по 1954 гг., впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. Его труды были продолжены архимандритом Алипием (1959-1975 гг.). За годы на посту наместника он сделал невозможное: в первозданном виде восстановил памятники древнерусской архитектуры, в том числе из руин восстановил крепостные стены и башни монастыря; заботился о сохранности древних фресок и икон, о красоте богослужебного чина; добился возвращения в обитель в 1973 году богатейших сокровищниц ризницы, вывезенных фашистами в 1944 году; организовал иконописную мастерскую, сам писал иконы; украсил святую обитель цветом старчества.

Самая главная и неоценимая его заслуга – защита монастыря от закрытия. Благодаря великому наместнику Псково-Печерская обитель является единственным русским монастырём, который никогда не закрывался. Отец Алипий отличался особой решимостью и силой духа. Он говорил: «Я советский архимандрит. Я слабых духом не слушаю, я слушаю только сильных духом». Духовник монастыря преподобный иеросхимонах Симеон (Желнин) вдохновил его на предлежащий подвиг: «Действуй, тебе ничего не будет!» На глазах чиновников наместник сжёг постановление правительства СССР о закрытии монастыря, за подписью Хрущёва, и спокойно пояснил: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою». А когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Алипий скомандовал своему келейнику: «Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем!» Должностные лица обратились в бегство. Когда в очередной раз пришли требовать закрытия монастыря, он объявил: «У меня половина братии – фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона». О несгибаемом характере Великого наместника говорят его же собственные слова: «Побеждает тот, кто переходит в наступление. Обороняться мало, надо переходить в наступление».

В 1961 году игумен Алипий был возведён в сан архимандрита. В 1963 году награждён Патриаршей грамотой за усердные труды по восстановлению Псково-Печерской обители. В 1965 году, к празднику Успения Божией Матери, удостоен второго креста с украшениями. Награждён орденами Святого Владимира III и II степени; блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Феодосием VI награждён орденом Христа Спасителя и крестом II степени.

В 80-е годы по благословению митрополита Иоанна (Разумова) наместником архимандритом Гавриилом (Стеблюченко) (1975-1988), впоследствии архиепископом Благовещенским и Тындинским, были проведены большие реставрационные работы: обновлена живопись храмовых стен, завершена реставрация монастырских стен, начатая еще при архимандрите Алипии, построен новый братский корпус, в Никольском храме устроен придел в честь преподобномученика Корнилия, отремонтированы помещения пекарни и библиотеки.

Усердием следующего настоятеля (1988-1992) архимандрита Павла (Пономарева), ныне митрополита Рязанского и Михайловского, вернулась в обитель монастырская библиотека, хранившаяся в Тарту, построены новые здания лечебницы, иконописно-реставрационной и швейной мастерских, в городе устроен Дом милосердия для одиноких пожилых людей, возвращены монастырю 100 га пахотной земли.

Наместник архимандрит Роман (Жеребцов) продолжил реконструкцию монастырских построек, храмов, его заботами построен деревянный братский корпус и начато покрытие медью крепостных стен и башен.

Наместник монастыря с 1995 по 2018 год архимандрит Тихон (Секретарев) продолжил благочестивую традицию своих предшественников по сохранению монастырского устава, благоустройству и украшению обители. Окончено строительство братского каменного корпуса у башни Нижних решеток с баней и прачечной, завершены работы по покрытию медью крепостных стен, начато строительство хозяйственного комплекса, отреставрированы купола храмов, росписи на фасаде Успенского храма, проведена реставрация в Михайловском храме.

Бережно сохраняются в обители ее многовековые традиции. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II во Всероссийские святцы внесены местночтимые преподобные отцы Марк, Иона, преподобная мать Васса. С 1994 года в монастыре в 4-ю Неделю по Пятидесятнице празднуется память преподобных отцов Псково-Печерских, а в 1998 году восстановлено празднование в честь чудотворной иконы Божией Матери “Умиление”, совершаемое в 7-ю Неделю по Пасхе. Впервые за много лет (с начала ХХ века) в июле 2000 года чудотворная икона Божией Матери “Умиление” Псково-Печерская побывала во Пскове на освящении часовни в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Монастырь продолжает катехизаторскую и издательскую деятельность. В монастыре по милости Божией не угасают светильники истинного благочестия, примером для которых служат уже почившие архимандриты – Иоанн (Крестьянкин), Адриан (Кирсанов), Феофан (Молявко), Нафанаил (Поспелов), схиархимандрит Александр (Васильев) – дивные старцы, которых ныне знает едва ли не весь православный мир.

Монастырь продолжает катехизаторскую и издательскую деятельность. В монастыре по милости Божией не угасают светильники истинного благочестия, примером для которых служат уже почившие архимандриты – Иоанн (Крестьянкин), Адриан (Кирсанов), Феофан (Молявко), Нафанаил (Поспелов), схиархимандрит Александр (Васильев) – дивные старцы, которых ныне знает едва ли не весь православный мир.

На берегу Псковского озера монастырь открыл Приозерный скит. Началось строительство монастырского скита и на берегу Мальского озера.

1 июня 2012 года на территории бывшей воинской части был открыт Паломнический центр, который может принять большое число желающих помолиться в обители и поклониться ее святыням. Также организована Экскурсионная служба.

4 октября 2012 состоялось открытие памятника преподобномученику Корнилию Псково-Печерскому. Чин освящения совершил митрополит Псковский и Великолукский Евсевий, священноархимандрит Свято-Успенской Псково-Печерской обители.

3 июня 2019 года правящим архиереем митрополитом Псковским и Порховским Тихоном подписан указ о создании на территории бывшего Псковского духовного училища (г. Псков, Некрасова, 33) Подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. На территории Псковского подворья Свято-Успенского монастыря расположены два храма – храм Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу) и храм святителя Николая Явленного.

В 2019 году при обители благодаря сотрудничеству сначала со Сретенской семинарией, а затем Санкт-Петербургской духовной Академией начал свою работу Лекционный центр для студентов заочных отделений семинарий Русской Православной Церкви.

17 июня 2021 года согласно просьбе митрополита Тихона и по решению Священного Синода Русской Православной Церкви (журнал №50) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре была открыта духовная семинария. В кратчайшие сроки учебные аудитории и жилые кельи были обустроены на территории Паломнического центра обители, и осенью этого же года семинария приняла в свои стены первых абитуриентов.

28 августа 2023 года Псково-Печерский монастырь – старинная обитель и воинская крепость, расположенная у самой западной границы России, отметила своё 550-летие. К юбилею проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы не только в самом монастыре, но и в некогда возникшем вокруг него городе Печоры.

За период подготовки к празднованию юбилея город как никогда преображён и украшен. Вместе с тем он сохранил свои неповторимые уют и атмосферу старинного западнорусского монастырского посада, который так полюбился паломникам и туристам.

Сразу два новых памятника было в день престольного праздника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Сразу после праздничного крестного хода памятники освятил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

- У стен обители на Соборной площади скульптурная композиция «Наши Псково-Печерскиеподвижники» состоит из девяти фигур старцев Псково-Печерского монастыря: преподобного Симеона (Желнина), архимандрита Иоанна (Крестьянкина), архимандрита Алипия (Воронова), архимандрита Серафима (Розенберга), архимандрита Нафанаила (Поспелова), архимандрита Феофана (Молявко), архимандрита Адриана (Кирсанова), иеросхимонаха Михаила (Питкевича), схиигумены Саввы (Остапенко).

- Памятник бабушке расположился на Соборной площади города Печоры перед входом в церковь Сорока мучеников Севастийских, став первым подобным в России.

Также, 28 августа в историческом здании монастырской гостиницы состоялось торжественное открытие Печорского филиала Русского музея. В ходе церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Успенским Псково-Печерским монастырем и Государственным Русским музеем о создании культурно-просветительского и выставочного центра «Русский музей — Печоры». Подписи под документом поставили митрополит Тихон (Шевкунов) и генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Первой выставкой филиала стала «Коллекция архимандрита Алипия (Воронова)», приуроченная к 550-летию Псково-Печерского монастыря. Монастырь приглашает ознакомиться с шедеврами мировой живописи из личной коллекции архимандрита Алипия — великого наместника Псково-Печерской обители.

Решением Священного Синода с 11 октября 2023 года руководить всей духовной и просветительской деятельностью монастыря было определено Высокопреосвященнейшему Арсению (Перевалову), митрополиту Псковскому и Порховскому.

Решением Священного Синода от 10 апреля 2024 года игуменом святой обители был назначен викарий Псковской епархии, архиепископ Печерский Матфей (Копылов).

Адрес: 181500, Псковская обл, Печорский район, г. Печоры, ул. Международная, д. 5

Официальный сайт монастыря: http://www.ppmon.ru/

Группа ВКонтакте: https://vk.com/pechory

Канал в Телеграм: https://t.me/ppm1473

Канал на Ютуб: Псково-Печерский монастырь

Канал на Рутуб: Псково-Печерский монастырь